【てならい後記】初めてのしっかり金継ぎ教室。2023春~4回目~

こんにちは!

てならい堂スタッフの山下です。

てならい堂がある東京では、早くも桜が満開になりました。

もうすっかり春の陽気で、柔らかな風が心地よい季節ですね。

今回は、しっかり金継ぎの4回目の模様をお届けします。

今回のテーマは、「下地を整えて、漆を塗る」でした。

具体的には、

前回までに埋めた箇所を研ぐことにより下地を整え、1回目の漆を塗る工程となります。

(漆は、最終的な仕上げまでにここから3回に分けて塗っていきます。)

まずは研ぎの作業からとなりますが、その前に。

今回は仕上げの種類に応じて、漆の色を決めていきました。

金粉にはこの色、銀粉や錫粉にはこの色、と相性のよい組合せがあるそうです。

ちなみに先生曰く、「仕上げは無限大」とのこと。

例えば金粉、金は金でも種類が色々あるそうで・・!

この先生のことばからも、金継ぎ世界の奥深さがうかがいしれますね。

さて、それでは研ぎの工程に入っていきましょう。

彫刻刀や紙やすりなどをつかって、作業していきます。

気になる箇所は先生に確認いただきながら、皆さん集中する時間がつづきます。

どのくらい削ろうか迷ったときには、直す前の器の写真(1回目に撮っています◎)が役立ちますよ。

先生にOKをいただいて思わず「やったぁ」と嬉しい声がでる場面も。 とても相談しやすい雰囲気です◎

作業が終わったら、器の欠け・割れのまわりを拭いておきましょう。

ゴミが残っていると、このあと登場する漆に混ざってしまうこともあるそうです。

さらに、机周りもいったんキレイにしておきます。

こういった細やかな対応が、仕上がりの良さにつながるのですね。

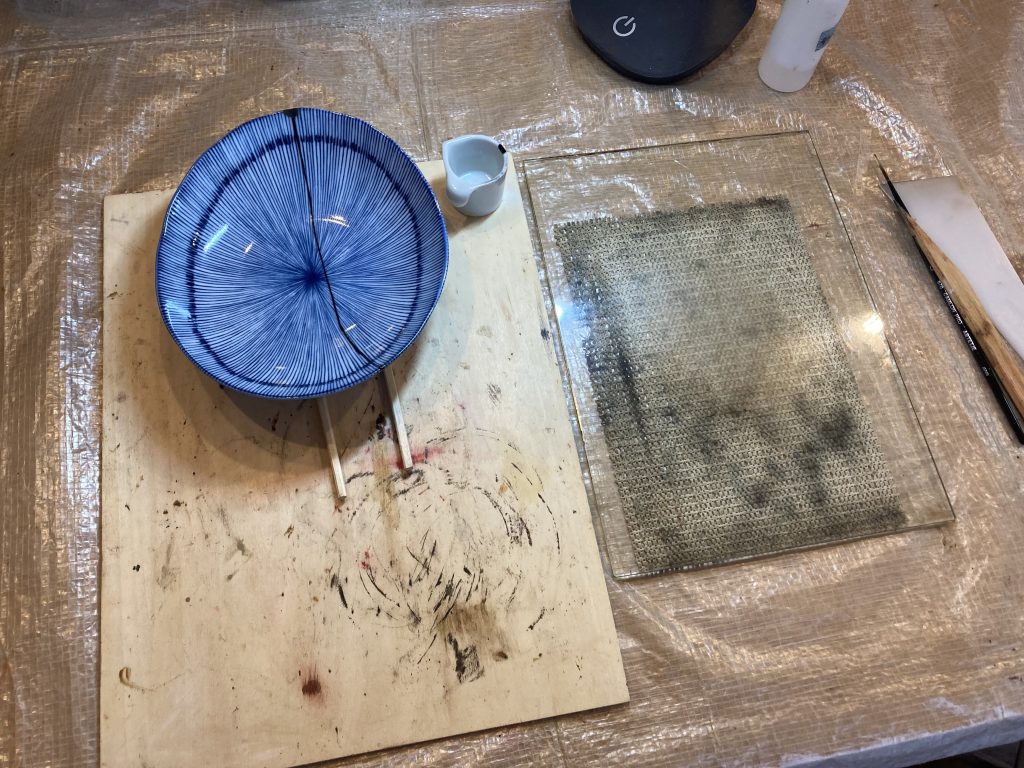

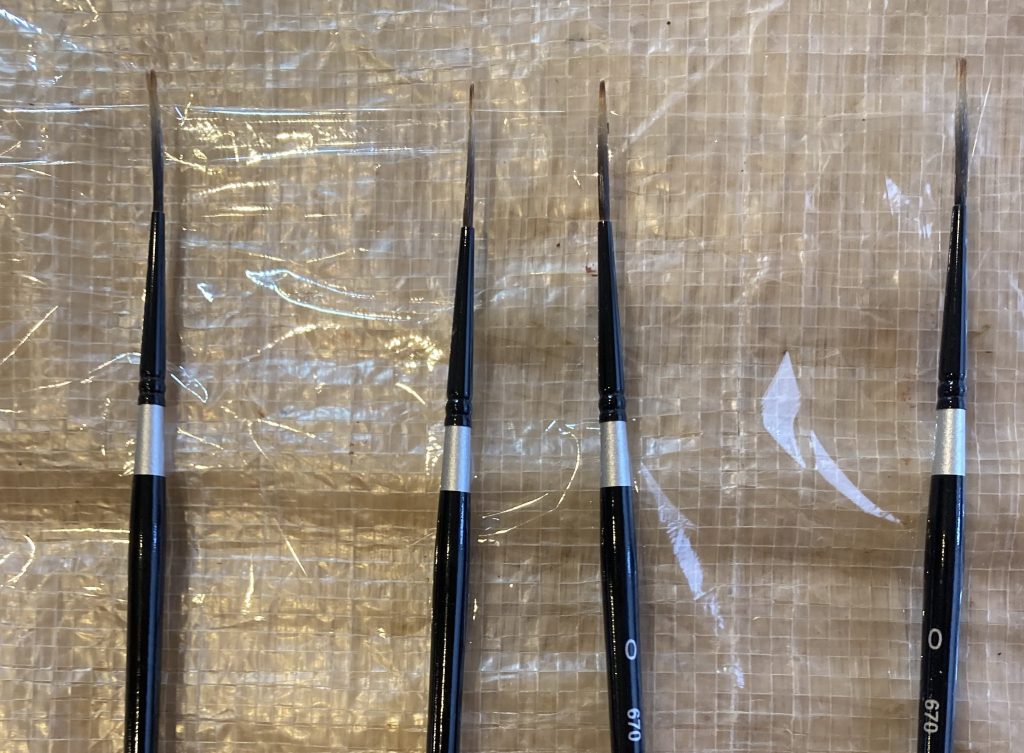

合間には、先生による道具紹介の一コマもありました。

これまでの集中する時間から、皆さんしばしリラックスタイム。

例えば一口に筆といっても、

いろいろな大きさ・形のものを揃えておくと、器の状態によって使い分けできて便利だそうです。

挙げられた道具のなかには意外な代用品もあり、皆さんワイワイ盛り上がりとても和やかな雰囲気でした。

道具さがしも、金継ぎの楽しみのひとつかもしれませんね。

当日使用した筆です。細い・・・! 作業の繊細さを物語っているように感じました。

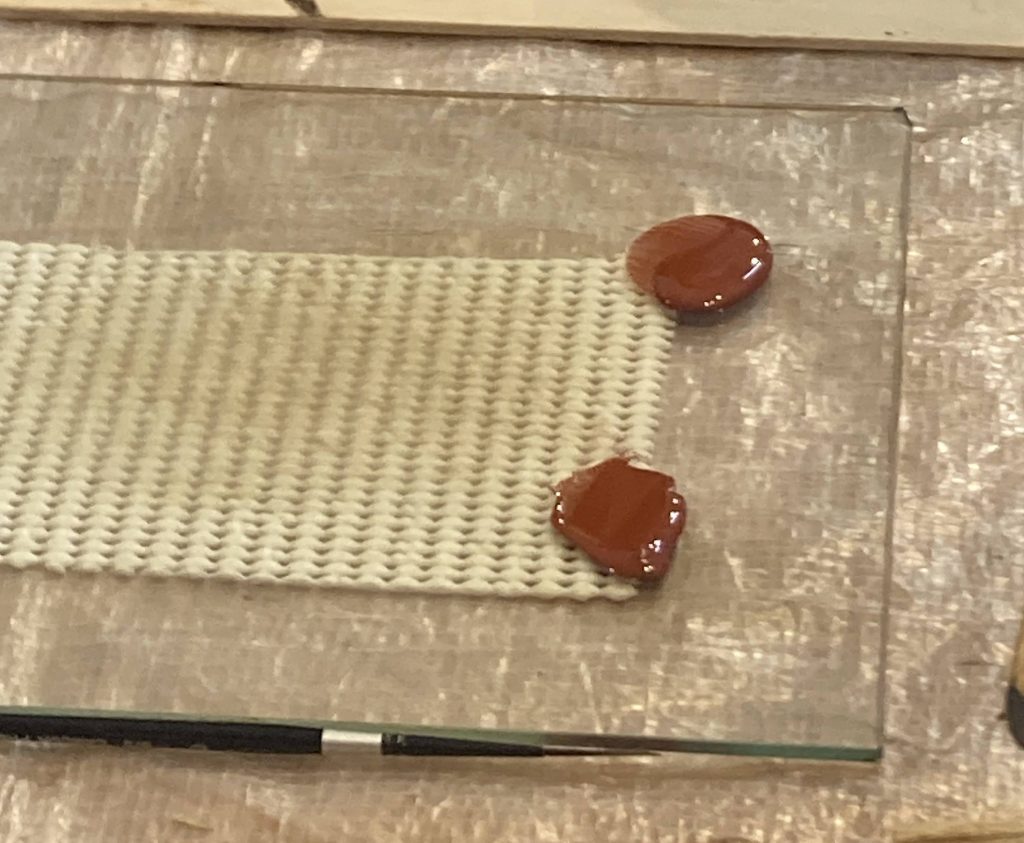

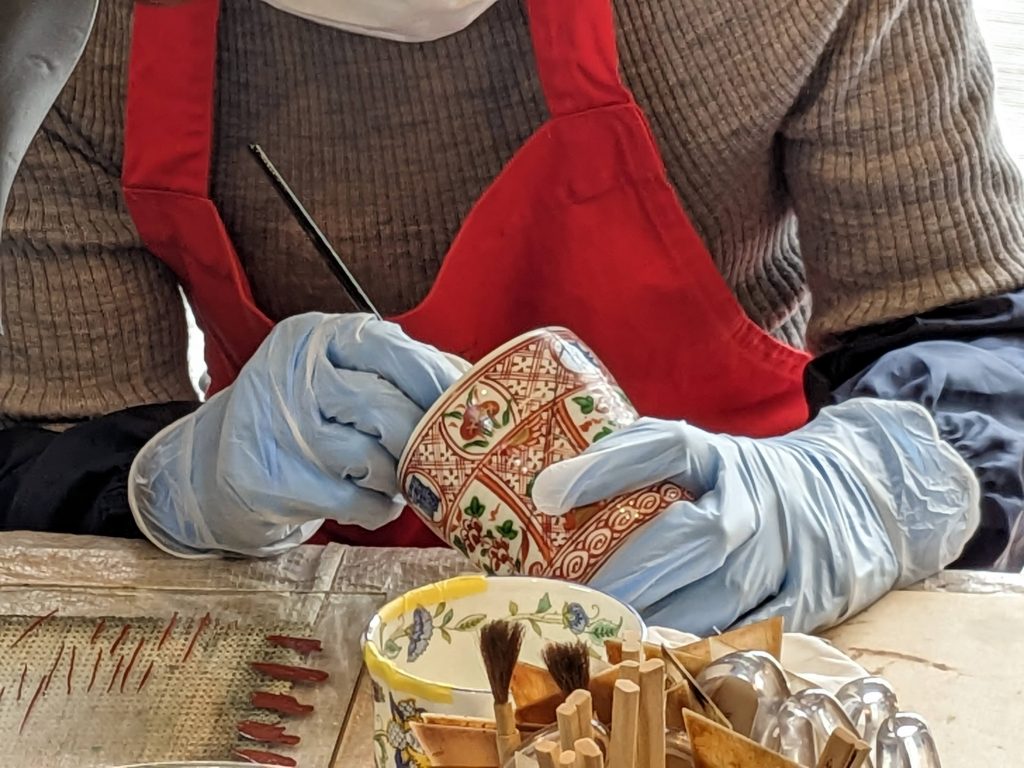

さて、ここからはいよいよ筆で漆を塗っていく作業に入ります。

ガラス板の上に載せた漆を、筆に馴染ませていきます。

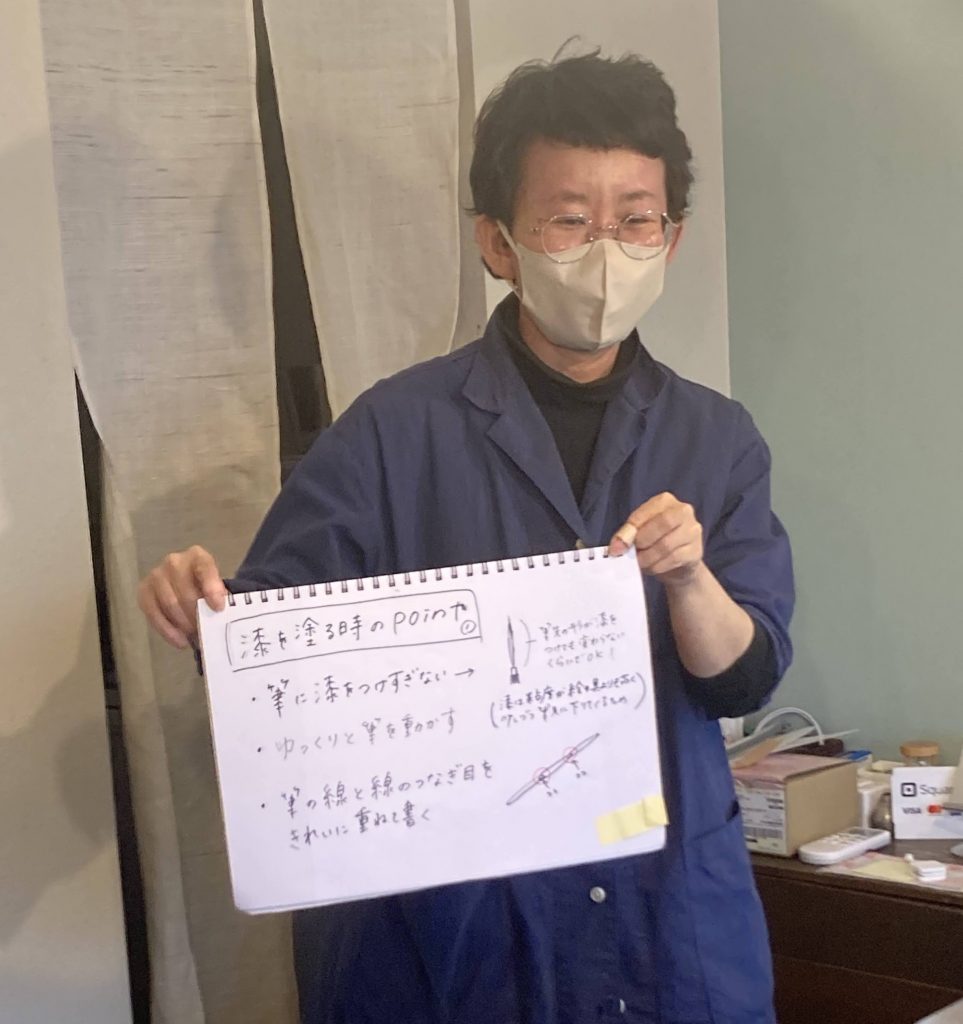

ここで先生から、漆を塗っていく際のポイントが紹介されました。

・筆の先につける量

つけすぎると、漆が乾いたあとの縮みにつながります。筆の先が変わらないくらいの量をつけていきましょう。

・筆を動かすスピード

水彩絵の具とちがい、漆は粘度が高いそうです。ゆっくりと動かしていきましょう。

・書き方

長い線は1回で済まそうとせず、ちょっとづつ点を線にする感じで、前の線と重なるようにしていきましょう。

まずはガラス板の上で練習していきます。

何本か練習しましたら、さあ本番です。器に塗っていきましょう!

最後に、先生により本日のおさらいをしていただいて、本日の作業はここまでです。

実は今回、金継ぎの作業を間近で見させていただくのは初めてでした。

本日が折り返し地点ということもあってか、皆さん慣れた手つきで作業されている姿が印象的でした!

また、作業中の皆さんの眼差しや集中して臨まれる姿勢から、手にされている器に想いや歴史があるように感じられとても心動かされました。

ご参加される皆さんとともに、これからの工程が楽しみです!

次回は漆塗りの2回目となります。