【てならい後記】使い続けるための”研ぎの技術”を学ぶワークショップ

こんにちは、スタッフのくらです。

まだ5月なのに真夏みたいな暑さ!のこの日。神楽坂ストアで<研ぎの技術を学ぶワークショップ>開催しましたよ。

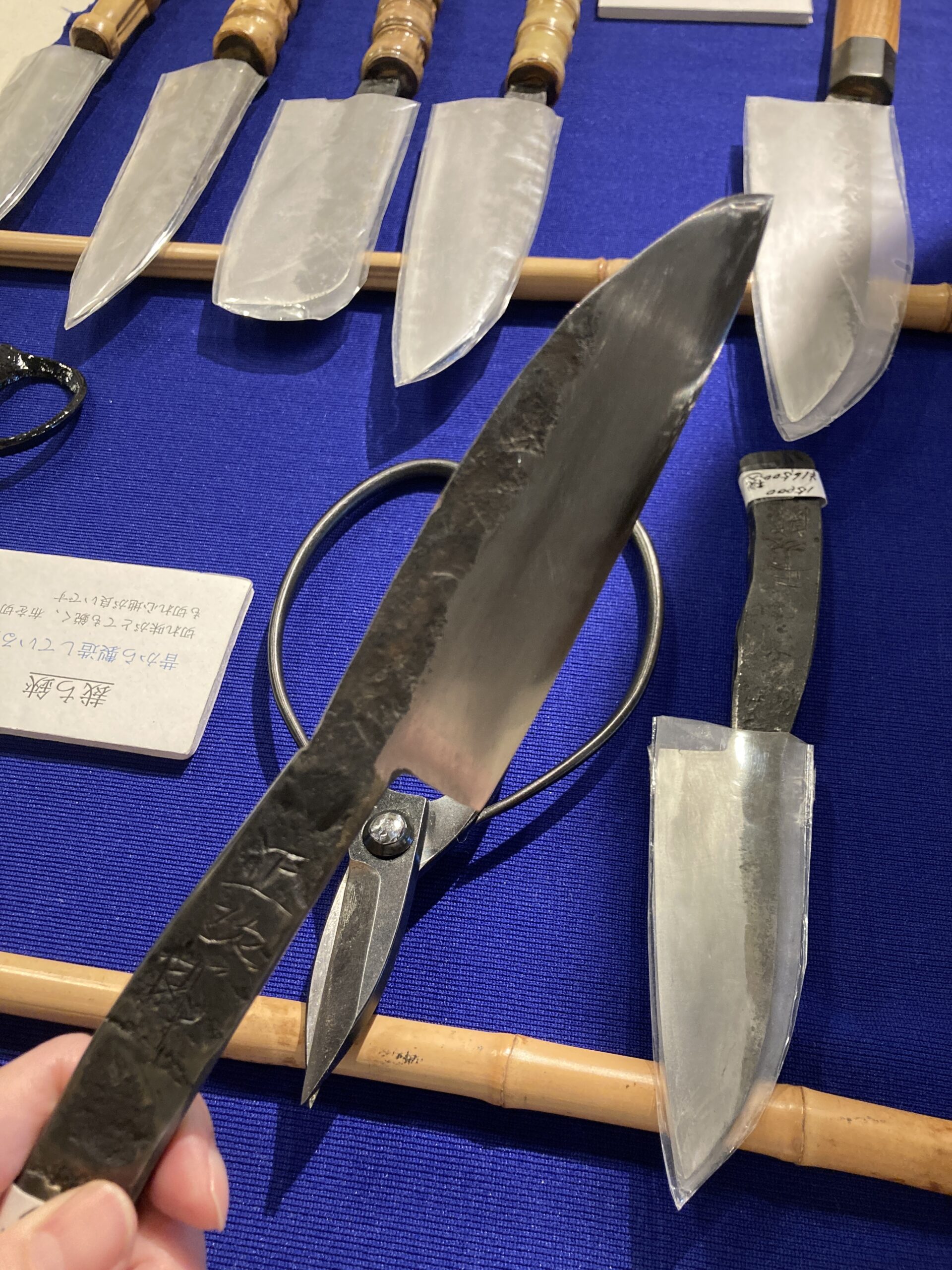

教えてくれるのは、包丁づくりでもお世話になっている正次郎鋏刃物工芸の石塚祥二朗さんと、奥様のりえさんです◎

石塚さん、いつも楽しいWSありがとうございます!!

みなさんストアに到着すると、さっそくお持ちいただいた包丁を石塚さんがチェック!

お一人おひとり、今の包丁の状態や今日までのお手入れのやり方が違うので、まずは石塚さんに専用の機械で、厚みをとってもらいます。こうすると、研ぎやすくなります。

研ぐための準備が整ったら、最初は大事な<砥石>の説明から。研ぎで使うのは<荒砥>と<中砥>の最低2種類は必要なんだそう。最初に荒いので研いでから、細かいのでやっていくんですね。さらにお刺身など切れ味の高みへ行きたい方は仕上げ砥石というその先もあるんですって!

また、砥石は人工のものと天然のものとあるそうで、初心者は人工でも十分だそう。

研ぐための準備が整ったら、さっそく開始!みなさん一人ずつ研ぎセットの前に立ちます(立って研ぐ方がやりやすい◎)

包丁を研ぐときは、全部一度に研がず、3分割でやっていくんだそう。包丁を砥石にあてる角度、コツ。同じところをやりすぎない!という注意や、研ぎ下限を指で触りながらみる。。などなど、学びポイントがたくさん!

みなさんマイ包丁で、最初はちょっと控えめに、のってきたら石塚さんやりえさんに「どうでしょう??」と加減や研ぎ具合を聞きながら、進めていきましたよ。

刃を買ったときのカーブに整えていくことが、長く愛用するコツだそうです。

「砥石、実は中砥はもっているんだけど、荒砥は使った方がやっぱりいいの??」という質問もありました。包丁屋さんによっては、中砥だけでいいと言っているひともいるけど、ちゃんと荒砥を経て研いだ方が、やっぱりいい仕上がりになるそう。(それにいきなり中砥だと、きれいになるのに相当時間もかかる。。)

ちゃんと研げているか、念入りにチェック。

このあたりでどうかな?となったら、包丁の断面を光にあててみます。点々。。と白くなっているところはまだ研げてないサイン!自分のをじっくり見て。。石塚さんに聞いてみる。。この細かさを目の前で体験して、自分でこれか!っとわかるのがワークショップの醍醐味ですよね!

この日は、はさみや、ぎざぎざのパン切り包丁を持ってた方も。研ぎのコツをばっちり教えてもらいました。

さて、しっかり研げたみなさん。「刃の触り心地も、見た目も、生まれ変わった!」「こんな安い包丁も研げるなんてびっくり。すべすべきらきら~」と、新しい姿になったマイ包丁を前に笑顔です◎

感動した!という声も。

今日教えてもらったコツを、忘れないうちにおうちでも実践して、ながくながーくマイ包丁といっしょに過ごしたいですね!この日は、さっそく帰ったら他のものでおさらい。。と石塚さんのおすすめの砥石をお買い上げの方も多かったです。

そして、みなさんの目をくぎ付けにした正次郎鋏刃物工芸さんの包丁や鋏たち。この日限定で、神楽様ストアに並びました。代々続く包丁作りのおもしろいお話を聞きながら、かっこいい正次郎さんの包丁をじっくりと選ぶ方も。

こんな包丁を持てたら、料理のたびにテンションあがります。。!

刃の逆側を、あえて磨かず残しているのは、切った時に食材が刃からはがれやすくするためだそう。確かに、例えばキウイとか切った時、はがれないのが嫌。。と頭に浮かんで納得!

みなさん、ぜひおうちでも研ぎを続けていってくださいね。わからないことがあったら、また石塚さんに相談してみましょう。そして一生ものの道具と、一生もののお手入れの技術を、これからも大事にしていきたいですね。

ご参加いただいたみなさん、石塚さん、りえさん、ありがとうございました!

★てならい堂では、正次郎さんの工房でなんと包丁を作るワークショップもやっていますよ!大人気なので、気になる方は要チェックです◎