【てならい後記】本格江戸前寿司を、自分でどんどん握って食べる!職人さんに教わる<握りの練習会>

自分でお寿司を握って、職人さんから直接学べて、そして、もちろん… 食べるんです!

そんな贅沢すぎるお寿司ワークショップが、春の気配を感じる4月下旬に開催されました。

講師は、笹塚に店舗を構えつつ、〈出張寿司〉というユニークなスタイルで活動されている「鮨川」の寿司職人・池上さん。毎回来てくださる職人さんはランダムですが、今回は女性の職人さんです。柔らかくもキリッとした所作とテンポのよい解説で、会場の空気は終始和やかに、そしてどこか粋なムードに。

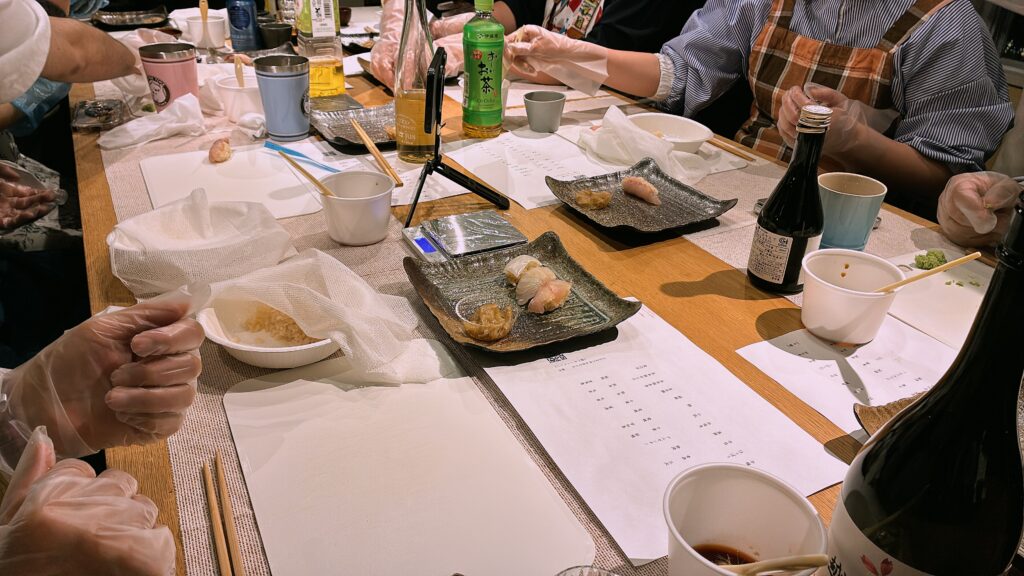

この日集まった参加者は18名満席!

開始前からネタの香りが漂い、参加者のワクワク感が伝わってきます。

まずは“お米”から——寿司づくりの基本を知る

最初は、お米の洗い方から教わります。水に長く浸けすぎないこと。そして“ムセンマイではない”けど、これでいいの!?な洗い方。優しく2回洗い、水切りザルで余分な水を落とし、炊飯器の“鮨飯モード”を使って炊き上げます。お米が削れないように潰れないようになどポイントを教えてくれます。

丁寧に握り方を伝授してくれます

炊けるのを待つ間に、お待ちかねのシャリ握りへ

「シャリはたったの10g程度ですよ〜!」との声に、「えっ、少なっ⁈」という反応が続出。

まずは右手にシャリを取り、親指以外の4本指で軽く楕円形に成形。そのあと右手の人差し指でワサビをちょん、とネタの真ん中につけてからシャリを載せます。ネタの真ん中をちょいとおして“ころん”と返す。指の道を作ってネタをはさみ、空気を潰さないように、手を“この字”にしてふんわりと押さえる。

シャリの中に空気を含ませることが、美しくて口当たりの良い寿司の秘訣。

ワサビは接着剤代わりにもなり、ネタとシャリをピタッとまとめてくれる名脇役。「お寿司って、手数が少ない方が美味しくて美しいんです」と池上さん。

職人さんが握るのはほんの1秒かかるか、かからないかの速さ。3手ほどの所作のなかに、職人技がぎゅっと詰まっています。

みなさん一生懸命、握りを開始

ひと口ずつ、笑顔が咲く時間。

イカには藻塩、スズキには煮切り醤油。職人さんおすすめの食べ方で握ったお寿司を「いただきます」とパクリと食べると、口の中に“ひと口の幸せ”が広がって、「美味しい〜〜!」と顔がほころびます。皆さんの「おいしい!」の声があちこちから聞こえ、お茶やお酒も進みました。中には南部鉄器の急須を持参された方もいらして、まさに粋な寿司時間が流れていましたね。

さて、楽しみながら握りを練習していると、お米が炊けました!

いざ「酢飯づくり」です。 赤く色づいた酢飯の秘密は桶に移したご飯に、赤酢と黒酢をブレンドした“ロゼシャリ”を回しかけ、しゃもじで切るように混ぜていきます。江戸前の渋さを引き立てる色味と香りの秘訣でもある赤酢のお話も盛り上がりました。

「昔の江戸前寿司は、保存が効くようにしめたり漬けたりしていました。それを受け継いで、ネタにもひと仕事が施されています。」そんな豆知識も交えながら、会場は「へぇ〜」と納得の声とともに、湯気と香りが立ち込める美味しい空気に包まれていきます。

江戸前寿司の奥深さに触れるひととき

池上さんからは、ネタの扱いや米酢と赤酢の違い、煮切り醤油の作り方など、プロならではの知識もお話してくれて、かつての江戸時代、今の寿司2貫分が1貫だった、なんていう話も飛び出しつつ、笑いあり、学びありのあっという間の時間。お持ちいただいた25貫弱ほどのネタでお腹いっぱい、学びもいっぱいで結びました。

家でもやってみたい! そんな声が続出

「これは家でもやってみたい!」「家族や友人と寿司パーティーしてみようかな」「また握りたいです」

最後にはそんな声がたくさん聞こえてきました。

もちろん、一人で静かに“しっぽり”と握る夜も素敵です。目の前に集中し、シャリとネタを指先で感じる時間。それはきっと、日常から離れた特別なリセットの瞬間にもなりそうですね。

ご参加くださった皆さま、ありがとうございました!寿司職人・池上さんの確かな技とあたたかなご指導、そして参加者の皆さまの笑顔と「おいしい」の声で満ちた、寿司ワークショップ。ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました!

またぜひ、次の「おいしい時間」でお会いしましょう。