砂型から生まれる表情豊かなスプーン。錫(すず)の鋳物体験

にっぽん てならい堂は私たちが続けていきたいと思うことを五感で体験する場所。続くことに興味がある、五感で体験してみたい、そんな人たちが気軽に集まれるお店が、神楽坂にある”tenaraido kagurazaka (s)store”(てならい堂神楽坂ストア)です。

より気軽に”ふらり”と訪れてもらえる様に、神楽坂ストアではお店がオープンしている時間は予約不要で体験できる”てならい”をご用意してお待ちしています。

富山は高岡のつくり手にご協力いただいた鋳物(いもの)によるスプーンづくり。

あー今日はなんかモノづくりでもしてみるか!って気分の時にはふらりと、神楽坂ストアへお越しください。確実に参加したい方は事前のご予約も受け付けてます!

※有田焼の豆皿づくりはこちら。

富山県高岡のつくり手から譲り受けた錫の鋳物の道具一式を使って、かわいいスプーンをつくってもらいます。

鋳物(いもの)と言われても、ほとんどの人はなんだか分からないと思います。

鋳物とは、溶かした金属を鋳型に流して固めて作る、”鋳造技術”で作った金属製品のこと。例えば、岩手の南部鉄器の鉄瓶や鍋は鉄を溶かして作った鋳物ですし、お寺の鐘や銅像は銅を溶かして作った鋳物ですし、いつも何気なく目にしているマンホールの蓋も鋳物です。

ということで、鋳物といっても金属も色々ですが、てならい堂では融点が低いため溶けやすくて、扱いやすい錫という金属を使います。錫は仏具や酒器に使われていて、錫の器で飲むとお水やお酒がまろやかに感じられるとよく言われます。

この錫を溶かして、小さなスプーンを作ってみようという、東京ではなかなかレアな体験。

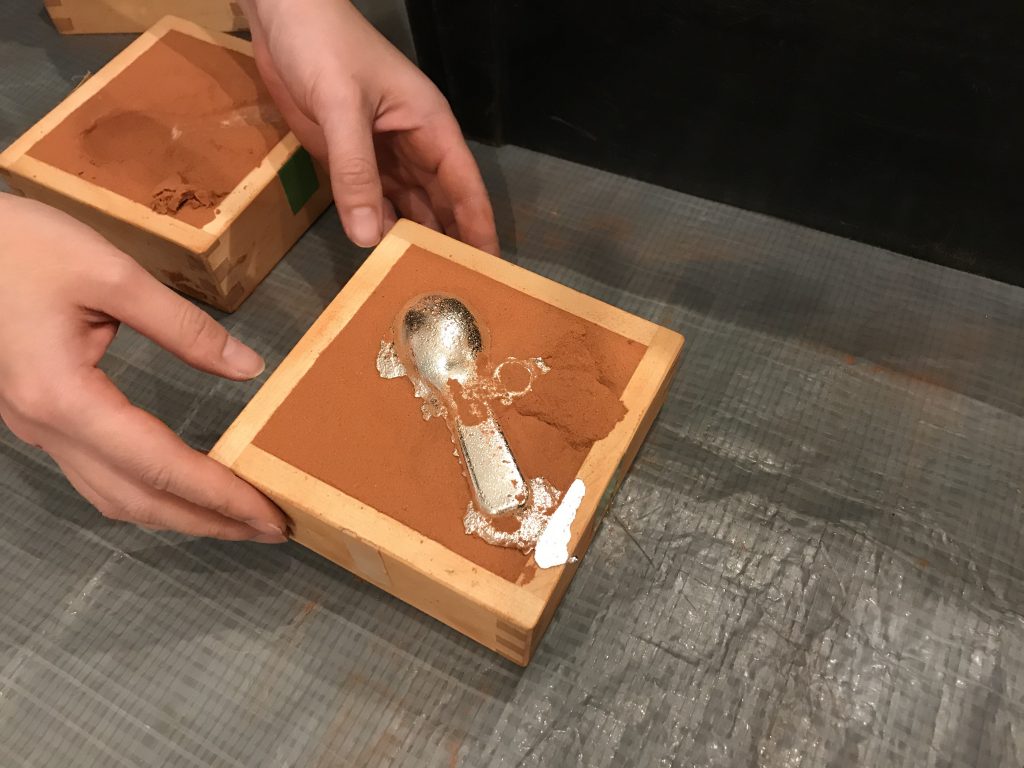

作り方を簡単にご紹介。まずは木枠の中に型用のスプーンを置いて、周りに土を詰めていきます。スプーンを取って、湯道や形を整えたら、型が完成です。

原理は簡単なのですが、砂を詰めてスプーンの型(砂でつくるので砂型と言います)をつくるにも、これがけっこうデリケートで力加減が意外と難しいです。きれいなスプーンができるかどうかはこの砂型の出来次第。でも、大丈夫。やっていくうちにだんだんとコツがつかめてきますよ。

上下の型を合わせて固定したら、砂型に錫を流す緊張の一瞬!さあ、あなたのスプーンは綺麗に仕上がるのでしょうか。スタッフとしても、ぜひとも綺麗に仕上がっていて欲しいです。笑(高温のため火傷の恐れがありますので、流し入れだけはスタッフが行わせていただきます。)

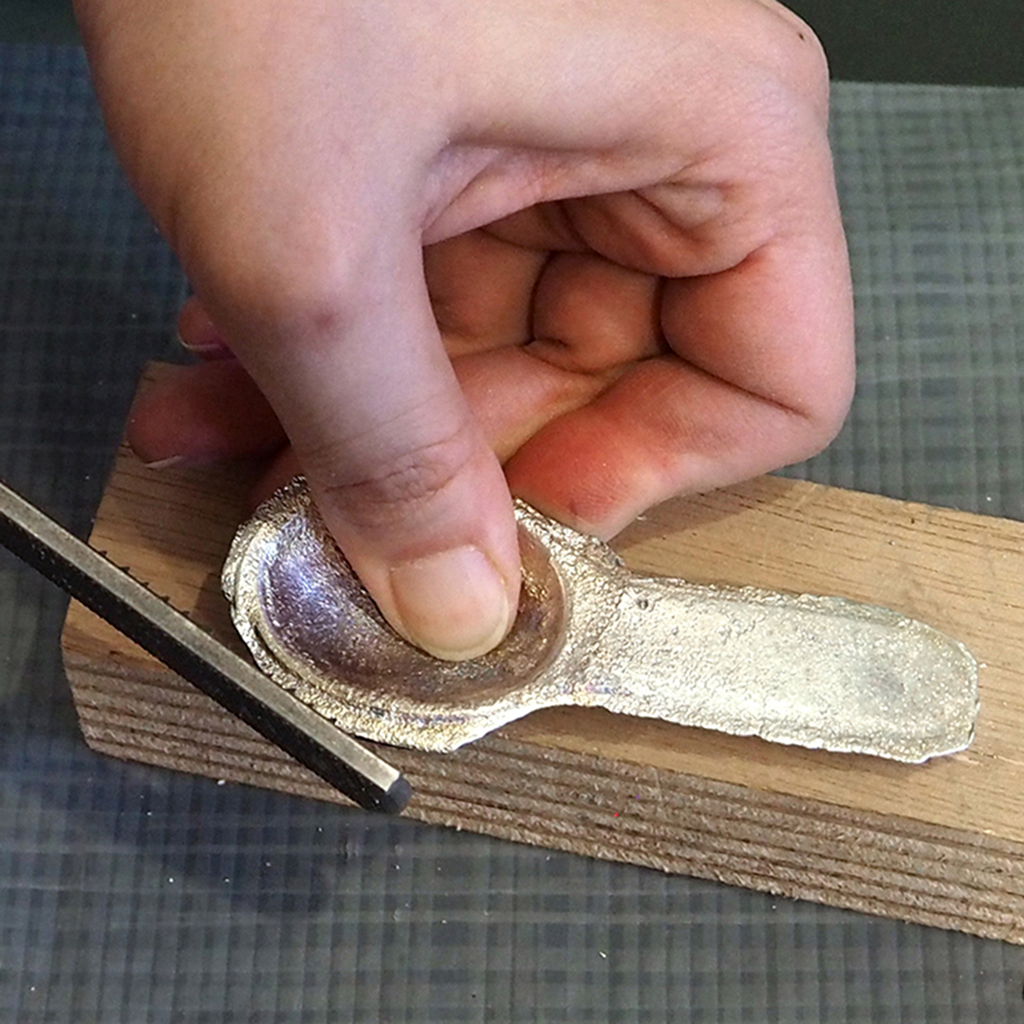

取り出したスプーンの縁に錫の残りが付いてますが綺麗にやすりで取ります。磨けば磨くほど綺麗になっていきます。綺麗なスプーンになるまでには時間がかかります。おうちに帰ってからも磨き続けて下さい。

鋳造は古くから世界各地で行われてきた技術で、日本には弥生時代に伝わってきたのではないか、とか。素材ごとに日本各地に鋳物の街がありますが、富山の高岡は江戸時代の始めから銅の鋳物で栄えた街。

この高岡のつくり手から、技術と想いを受け継いで、スタッフが、スプーンづくりのお手伝いをします。

自分でモノをつくるということは、そのモノに自分だけの物語を吹き込んでいくことだと思います。ちょっと曲がってしまったり、かけてしまったものでも、自分で作ったものだとなんだか愛着が湧いてきます。

モノをつくる楽しさだったり、難しさだったりというものは、五感を使った体験でしか感じられません。そこから、作り手のモノに対する真剣な想いだったり、大量生産されたものと手作りのものの違いだったり、いつも何気なく見ていたモノやコトがいつも少しだけ違うようにみえてくるのだと思っています。

てならい堂は、そんな物語を皆さまと一緒に紡いでいきたいと考えています。

難しい工程はなく簡単にできるものなので、お子さんも安心して参加できます。どちらの体験も、つくっている途中から愛着が湧いてくるんです。持ち帰った後はその愛着ごと、生活に寄り添ってくれますよ。

ちょっと手を動かしたい日、ものづくりに没頭したい日、子供と一緒になんか体験したい日、今日はやることなくて暇だなーという日!などなど、どんな動機でもOKですので、てならい堂 神楽坂ストアでお待ちしています。

【会場】

てならい堂 神楽坂ストア

東京都新宿区矢来町118 千種ビル 2F

東西線 神楽坂駅 より徒歩1分

都営大江戸線 牛込神楽坂駅 より徒歩7分

※神楽坂通り沿い、1Fが【BAR&CAFFE M’S】さんになります。

【所要時間】

2時間程度

※進行速度により変わります。

【参加費】

サポート会員価格:4,500円 / てならい会員価格:5,500円(共に税込)

【その他】

ワークショップでは砂を扱いますので、当日は汚れても良い服装、靴でお越しください。