【てならい後記】はじめての金継ぎ教室2021秋〜6回目〜

こんにちは。

てならい堂スタッフの大石です。

過ごしやすい気温の日々はいつの間にか過ぎて、少し寒いくらいになってきましたね。

早速毛布を出してしまったので、これから迎える冬本番を乗り切れるだろうか、と不安な今日この頃です。

さて、秋の金継ぎ教室は今回で6回目です。

いよいよ仕上げの塗りと粉蒔きの作業をやっていきますよ。

これまで雨や曇りが多かった金継ぎ教室ですが、めずらしく快晴の中スタートしました!

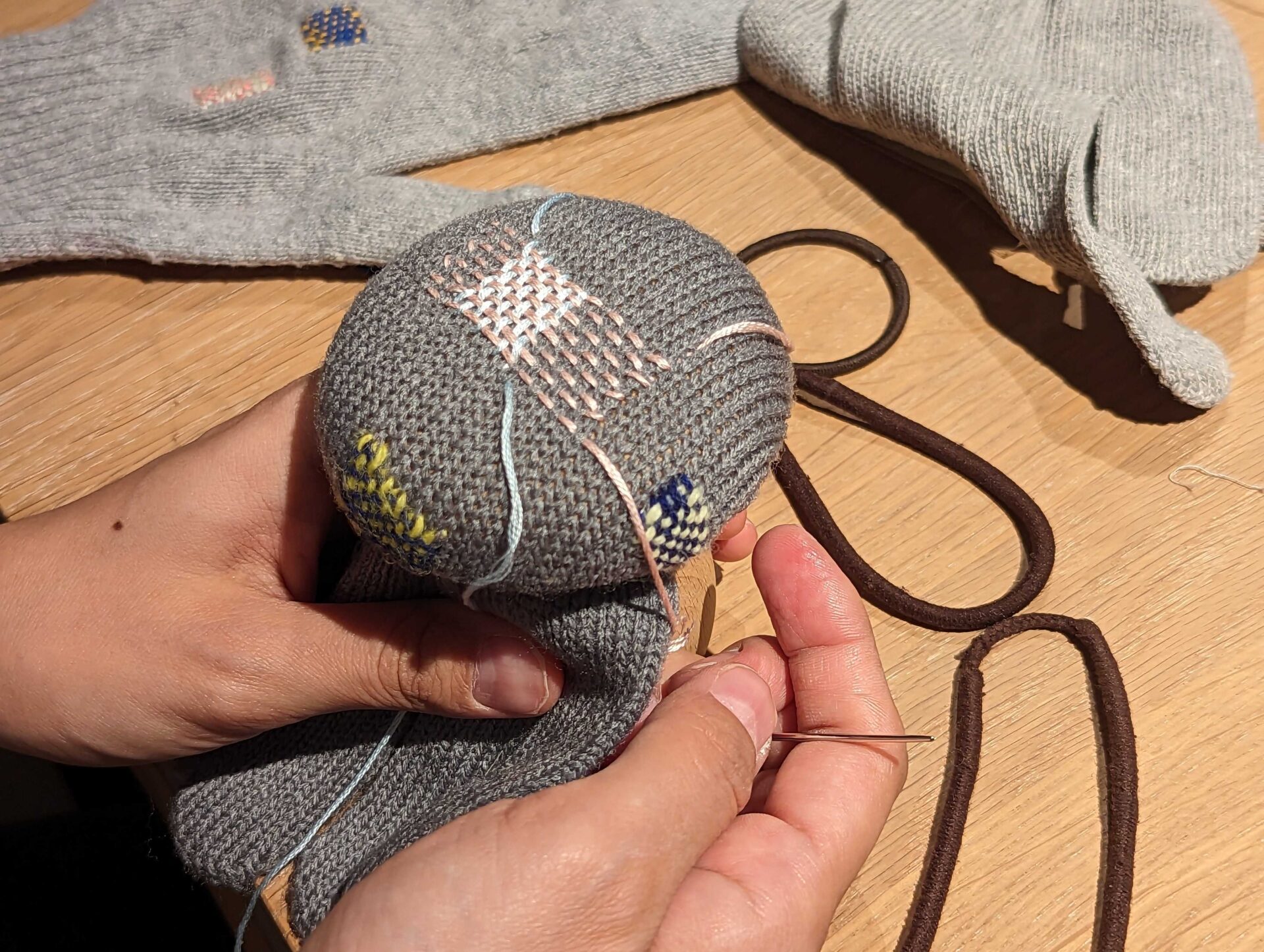

今回もまずは削りの作業から。

最後の削りになるので、ヤスリで優しく削っていきます。ツヤが無くなった状態になれば大丈夫です。

ここでもし、前回塗った漆に「縮み(中が乾いていない状態)」が起きていたら、削って塗り直す必要がありますので、注意深く確認しておきます。

今回も何名かいらっしゃたので、先生に削って対応していただきました。

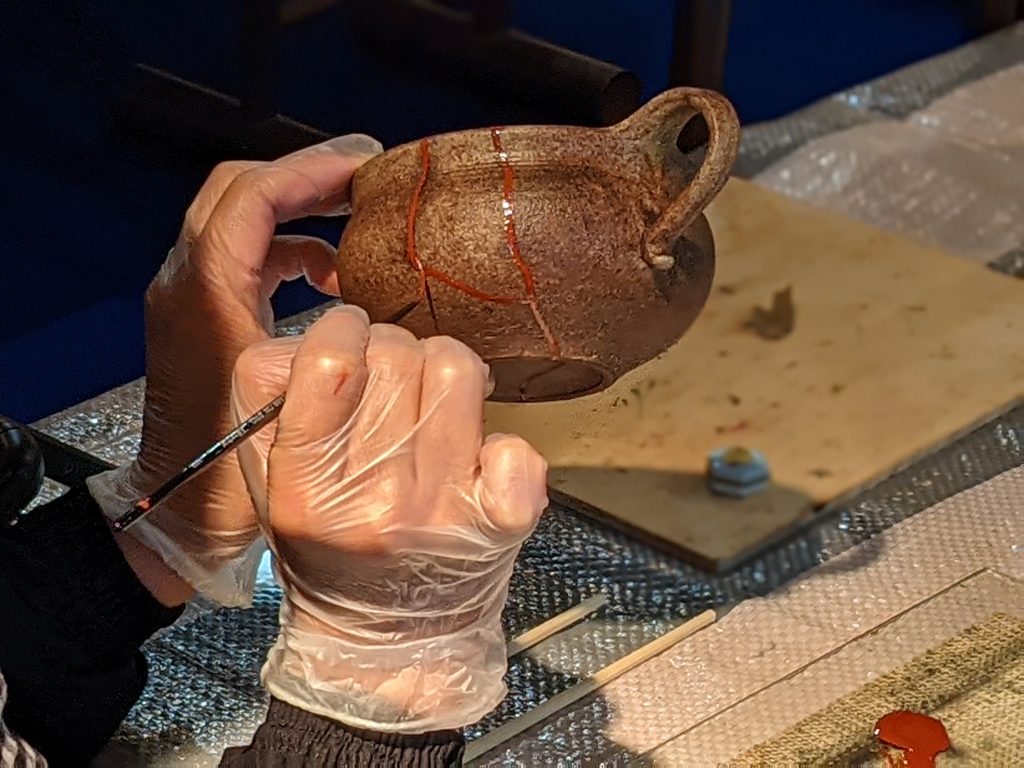

表面が整ったら、塗りの作業です。

漆仕上げの場合はここで完成ですし、粉を蒔く場合も漆の塗り残しがあると粉がのらないため、とても緊張しますね。

先生から「ここ、塗り残しがありますよ。」と言われて見てみたら、肉眼でギリわかるような細かい塗り残しがありました、、!もはやミクロの世界ですね。

本当に細かいところまで見なくてはいけないので、ルーペなどを使っての作業がいいかもしれません。

ライト付きのとっても便利なルーペをお持ちになった方がいらっしゃいました! 先生も使おうかなと言っていたので、みなさんおススメですよ。

今回塗る漆の種類ですが、金紛の方は弁柄漆、銀や錫の方は黒呂色漆を塗っていきます。

粉の隙間から見える下地の色によって仕上がりが若干変わるのため、粉に合わせた漆を塗るそうです。

みなさんとても静かに作業されていて、「息するの忘れないでくださいね~。」と先生が確認するほどでした!笑

弁柄仕上げの生徒さん。器の色に赤が映えますね。

こちらは内側を塗るのがとっても大変そうでした。

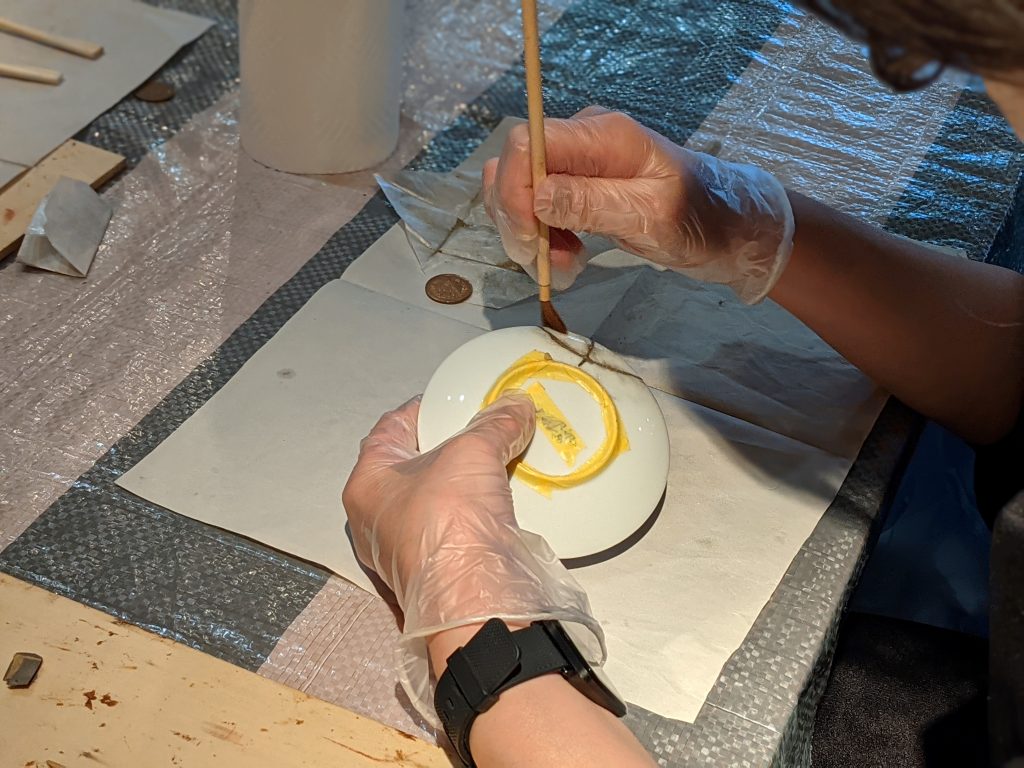

漆を塗り終わったら、真綿や毛棒を使って仕上げの粉を蒔いていきます。粉蒔きの手順は次の3ステップ。

①真綿で撫でる/毛棒で振りかける

②周りの粉を寄せて集める

③上っ面を撫でる

ここで重要なのが力加減。漆はまだ完全に乾いていないので、「触れているか触れていないか」の加減でやさしくのせていきます。③の上っ面を撫でる、という工程で粉を定着させるそうです。

粉蒔きをすると一気に金継ぎ、という感じが出てきましたね。

次回の教室まで1週間、漆を乾かして完成となります!

手間ひまかけて仕上げた器、すぐにでも使いたいところですが、漆が完全に乾くまで1か月ほどは使用を待った方が良いそうです。ぐっとこらえて鑑賞期間としてくださいね。

次回はいよいよ最終回。これまでの講義内容の振り返りをして、復習していきます。

みなさんと仲良くなれたところなので、お別れはとっても寂いです。。

教室は終わってしまいますが、これからも金継ぎを続けていっていただけたら嬉しいです。

今回直した器も存分に可愛がってあげてください!