【てならい後記】染料づくりから学ぶ2日間の柿講習。柿渋染めワークショップ。2025(前半)

こんにちは、スタッフのひとみです。

毎年この時期にしか体験できない柿渋染め。

前半は染料作り、後半は染めの作業と2回にわたって『柿渋』について学びます。今回は前半の柿渋染料作りについてのおはなし。

開催されたのは、いつも染めのワークショップでお世話になっている「染の里おちあい」さん。100年間もの間この土地で着物を染め続けている染の里おちあいは、今は地域の染め工房として場所をひらくことで、私たちに五感を通じて、染め文化を伝えてくれています。染めの技術のひとつとして昔から人々の生活に深く根付いている『柿渋』が今回のテーマです。

さてさて『柿渋』とは???

教えてくださったのは、染めの里おちあいの小川さん。染めの事ならなんでも答えてくださいます!

渋柿は知ってるけど。。。なんて声も聞こえてきますが、染料としてだけではなく、その効果効能を知れば知るほど皆さんの興味はどんどん増していき、熱く語る先生のお話しに引き込まれていきました。昔から『柿渋』をあらゆる生活の場面に使ってきた先人の知恵にも感慨深いものを感じます。

そして、染めの世界では柿渋は無くてはならないものだったと。昔から日本の染めを支えてきた歴史のある『伊勢型紙』も、美濃和紙に柿渋を塗って、その防水効果を利用して作られた型紙です。そのほか、柿渋の役割は本当に多岐に渡っていていつまでもお話しを聞いていたい気持ちになってしまいました。

聞きたいことは山ほど、質問もたくさん飛び交ってとても深~い時間でしたが、座学はこの辺で切り上げて柿渋の染料作りを始めましょう!まずは工房裏の川辺に植えてある柿の木から、代表の方に収穫体験を。高枝切り挟みで落とさないように。手前の人がキャッチして。

皆さんが今日、使う渋柿は昨日のうちに小川さんが収穫してくださって、お水に浸かって待機中でした。

一緒に浸かってる杵は後ほど登場しますよ。

ちょっと見えにくいけど青々と茂った葉の中に青い柿の実が。

見えますか~?

「今日の体験ではこのあとミキサーで柿渋染料を作っていきますが、本来はなるべく酸化をさせないためにこうやって石臼で潰すんですよ。」と先生が行うデモンストレーションを皆で見学。柿渋染めが茶色くなって、ゴワゴワした感じになるのは『酸化』によるものなんです。酸化を促進する金属のものはなるべく使いたくないんですね。

こちらは1週間ほど前に潰して発酵中の樽。まだまだ発酵が浅いのでお酒のような香りがします。

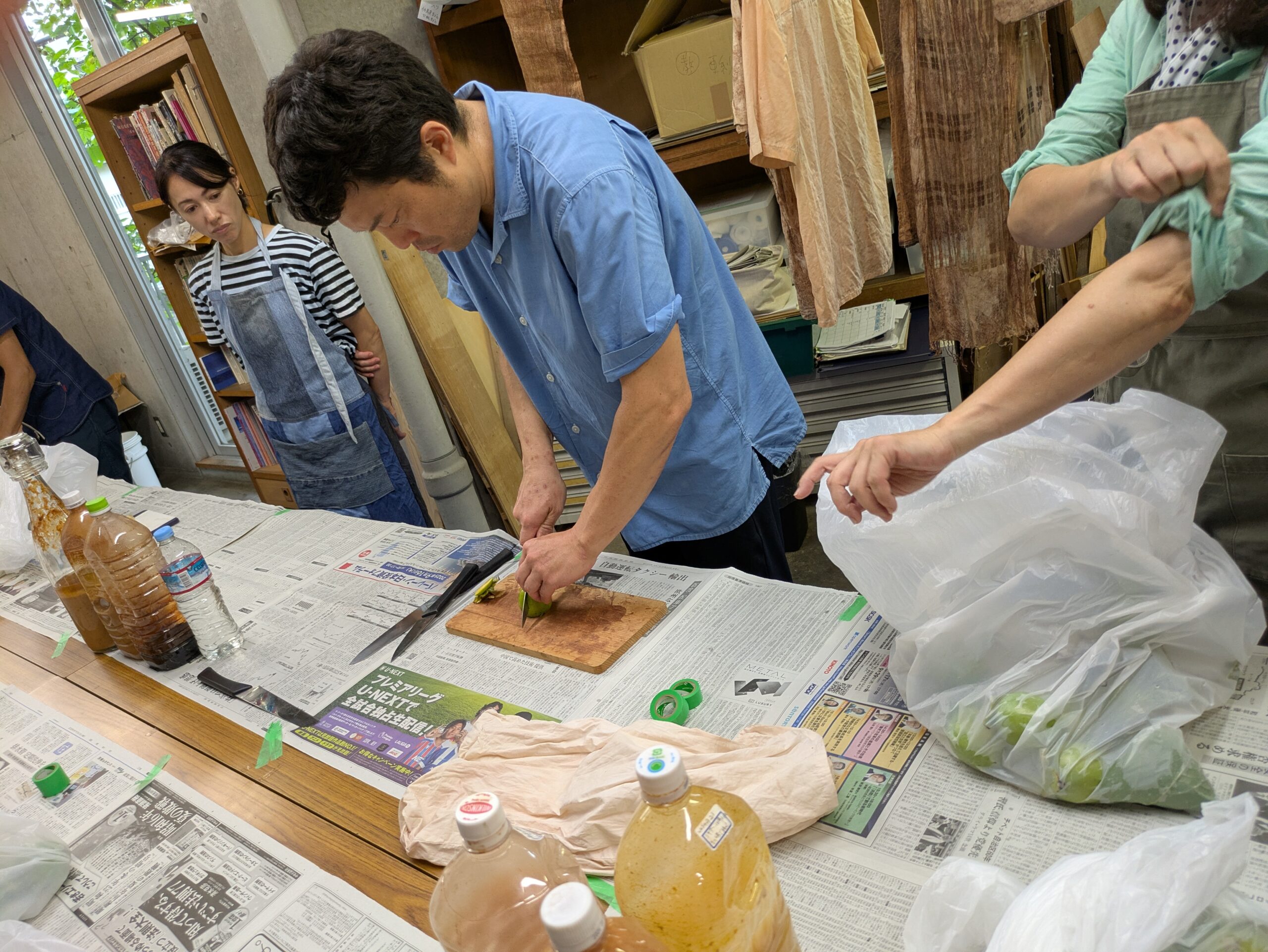

さあ、いよいよ柿渋染料作りへ。まずは柿のヘタを落として1/4に切ります。調理実習みたいですね(笑)

皮はまだ青々とした渋柿。中はもう黄色いんですね。柿特有のぬめりもあります。

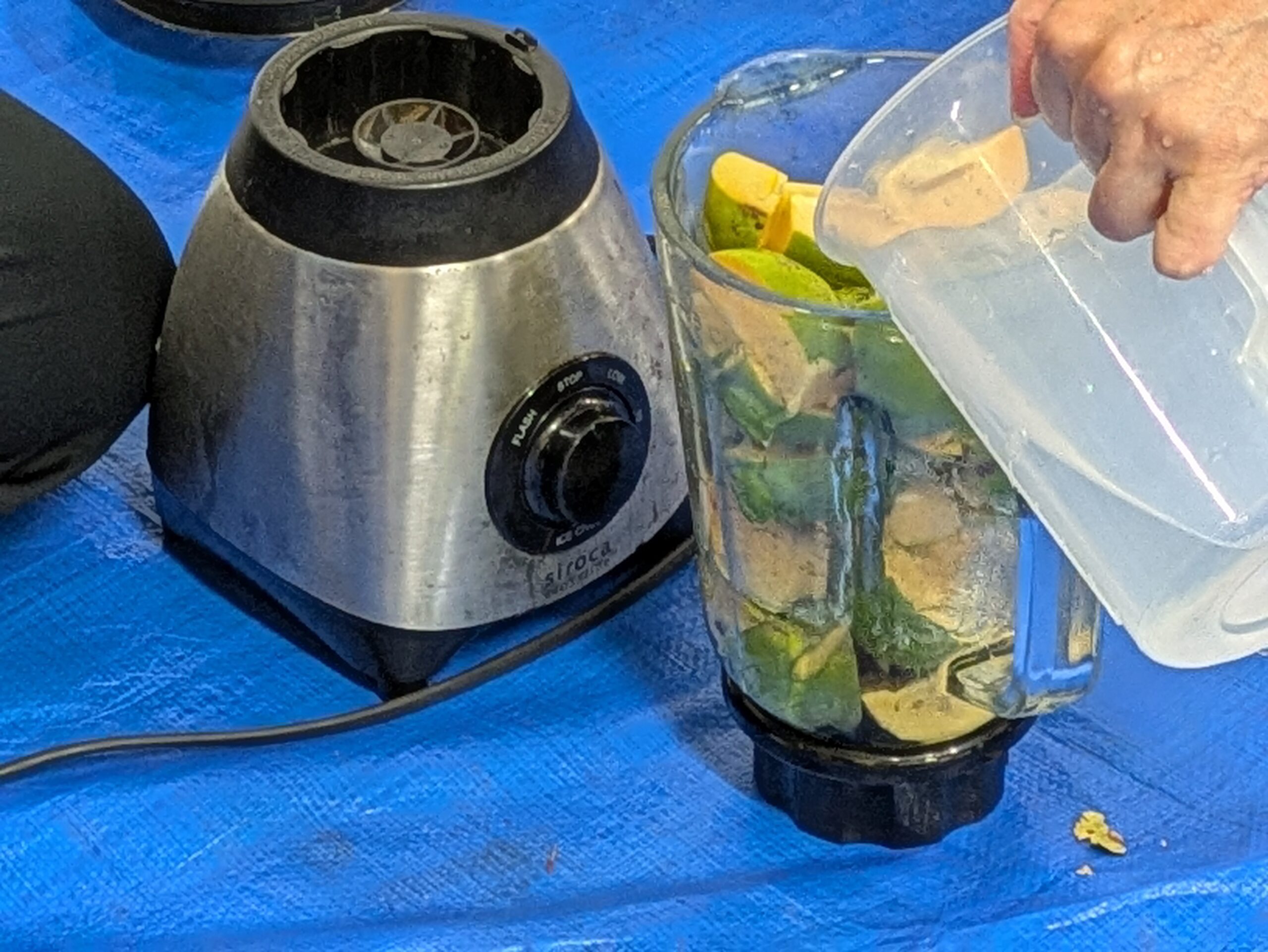

皆で道具を使い回してサクサクとカットしたらミキサーへ。水と柿のみを入れて攪拌していきます。「すりおろしりんごくらいの状態に~。」と先生の指示。「このくらいで大丈夫ですかぁ?」と確認してもらったら、布で柿汁を絞り出します。ギュギュっと一滴でも多く!これが結構な力仕事。。。でも楽しい!二人一組で共同作業です!

柿に水を足して攪拌します。

めざすは、すりおろしりんごくらいの状態。

布袋に入れて絞る作業。もっとギューっと絞って~!まだまだ!

絞った汁はペットボトルへ。私が漏斗を押さえるね!と共同作業も終盤です。お隣では小川さんが最後のひと絞りをお手伝い。

搾りたての柿汁は綺麗な色。なんだか美味しそうなんだけど激渋なんでしょうね。

皆さんの作業が落ち着いたところで、これからどうやって柿渋染料に育てていくのか。管理、保存の方法を先生に教えてもらって本日は終了。次回、後半のワークショップでは柿渋染料を使ってサコッシュを染めていきます。

こちらは先生が何年もかけて育てた柿渋染料たち。おそるおそる臭いをかいでみると、お酢のようなツンとした臭いの後になんとも芳醇な香りがありました。一番古いのは10年物!ビンテージ級の柿渋染料です。ですが、先生はこれと同じ染料を再現できなくて試行錯誤してらっしゃるそうです。

今日作ったこの抽出液がどう変化しているかを楽しみに。

続きは来月の染めのおはなしでお会いしましょう!