【てならい後記】 染料づくりから学ぶ2日間の柿講習。 柿渋染めワークショップ。2025(後半)

こんにちは、スタッフのひとみです。

中秋の名月を翌日に控えたこの日、柿渋染めワークショップの後半、染めの回が開催されました。

開催されたのは、前回、柿渋染料づくりでもお世話になった『染めの里おちあい』さん。

入口にはお月見うさぎのすてきな暖簾がかかっていました。

9月に行われた柿渋染料づくりの様子はこちらをご覧ください。

染料作りから続けて参加という方も多く、1か月育てた染料の状態を小川さんがヒアリング。お持ちになった方は状態を見ていただいたりと、同じ条件で作った染料でも保管する環境で違いが出て来てまた不思議。質問がたくさん飛び交っていました。

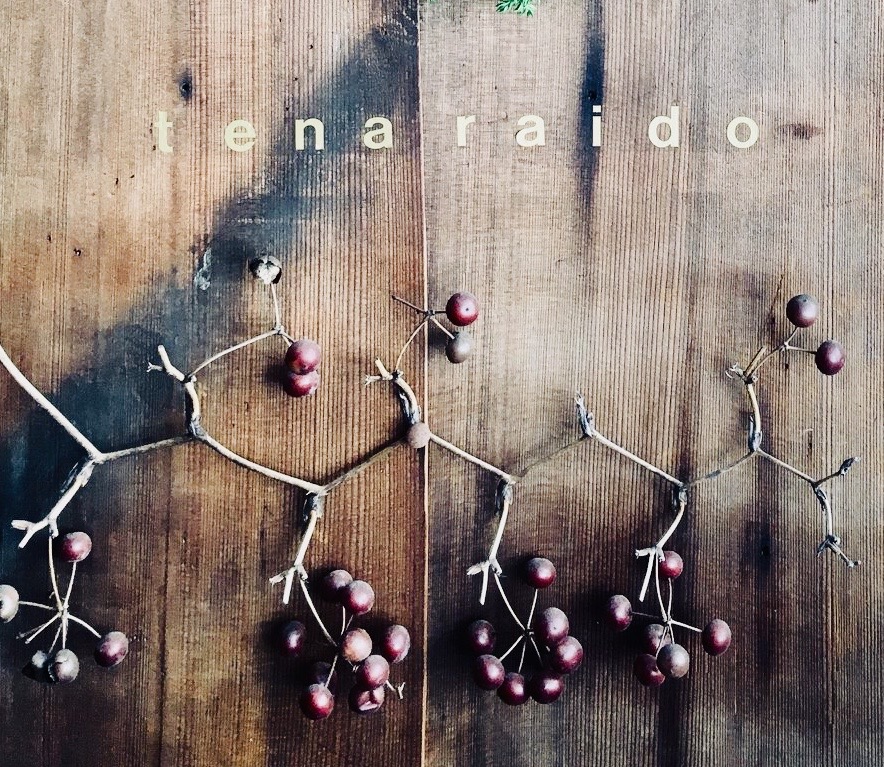

1ヶ月経ってほんのり色付いてきた渋柿。こうなるとタンニンが減ってしまい染料には向かないのです。

前回の内容を軽くおさらいし、今回は『媒染』について詳しく学んでいきます。

媒染は染料を生地に定着させるのに必要となります。媒染の種類によって発色が違ってくるのでその違いを楽しむのも良いですね。

今回は『銅媒染』と『鉄媒染』を使います。果たしてどのような違いがでるのか。。。後ほどのお楽しみ。

過去に小川さんが染めた研究の賜物たちがずらっと並びます。どれが何で染めたのか、暫しクイズタイム!

詳しく知りたい方は、次回の染めワークショップで直接、小川さんに聞いてみてくださいね。

柿渋や藍、コーラ、コーヒー、桜など、変わり種では『虫』なんてものも⁈

座学はこれくらいにして、本日のメインイベント、染めの作業へ。皆で外の作業場まで移動します。

皆さんが先月作ったのはまだ熟成が若いので、今回は小川さんが仕込んだ10年ものの染料を使います。

お持ちくださった若い染料は臭いがまだフレッシュな果実感が残っていましたが、さすがに熟成の進んだこちらの染料は、ツンと鼻をつく酸っぱい臭いが辺りを包み込みました。

う~ん。これが柿渋かぁ!暫くすると慣れてきましたが。。。

サコッシュかミニトートバッグを選んで染めていきます。

柿渋をしっかり染み込ませるためにまずは水に浸して下準備。

みんなでザブザブお洗濯しているみたいですね。

染料をしっかり揉みこみ、柿渋液を浸透させたら10分程置いておきます。

柿渋液をモミモミして10分たったらギュギュっと絞って。

銅媒染はこんな青色でした。

媒染に浸す時間をずらしてグラデーション染めに挑戦中

こちらは鉄媒染。柿渋液がついた布を浸したら薄い黄色だった液が真っ黒になっちゃいました。化学反応ですね。

一旦、中庭に干して空気に触れさせます。あとはご自宅で天日干し。ゆっくり育つ柿渋の魅力を楽しんでください。

柿渋染料作りの回と染めの回、約1ヶ月かけての柿渋講座はいかがでしたでしょうか?

柿渋の知識が深まり、他の染めの技術にも興味がわいてきました。

このあと、藍染めや玉ねぎ染めへと続きます。是非、『染め』の世界をのぞいてみませんか?またお会いしましょう!