【てならい後記】直線裁断でシャツを一着仕立てる。 “越前シャツ“ワークショップ@オンライン<2回目>

こんにちは、てならい堂スタッフのひのです。先日、石徹白洋品店さんから教わる越前シャツづくりワークショップ@オンラインの2回目を行いました!

今回からいよいよ縫い始めていきます。基本、本縫い2.3mmくらいで縫っていきました。最初に縫う部分は身頃と脇身頃。これらを縫い合わせ、シャツの胴体部分をつくっていきます。

石徹白洋品店店主平野さん一家お祭りに参加の様子。素敵な写真♪

かなり長い距離を縫うので、沈黙の世界も長め。笑 せっかくなので、講師の方から石徹白の最近の様子について聞いてみました。

先日、秋の例大祭があったそうです。そのお祭りで「げど」という御供物(だんごを朴葉で包んで納豆みたいに藁で包んだもの)が餅まきのようにまかれ、それをみんなで奪い合うそうです。奪い合うと聞くとなんだか物騒な感じがしますが、実際にはそんな激しい感じではなく、神様がにぎやかなことが好きなところに所以があるそうです。

神様に豊作を感謝するための催しで、そこから本格的な冬ごもりが始まります。もらっただんごは鍋や味噌汁で食べて、藁は1年家の中で一番高いところにお供えするんだそうです。石徹白では秋の風物詩のようですね。

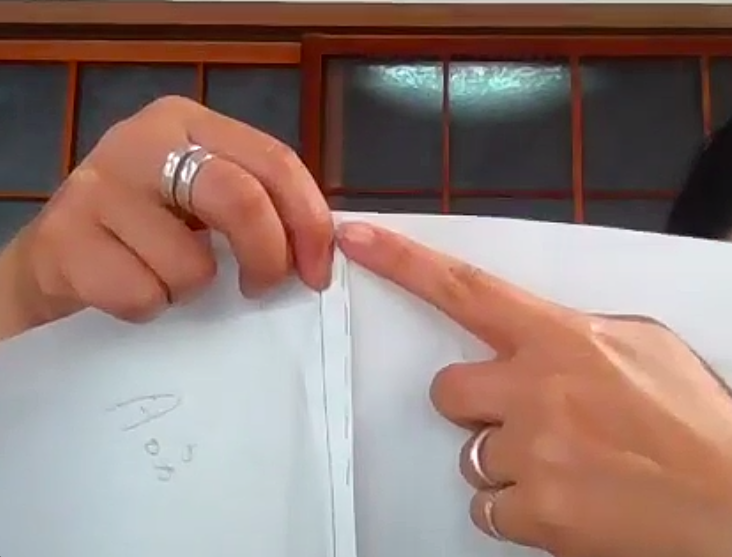

長い距離を縫ったあとは、手縫いの場合、ミシンと違って折り伏せ縫いもあります。馴染みない方はわかりづらいこともあり、講師の方にやり方を説明してもらいました。これを施すことで、布の切り端の部分が綺麗に折り込まれます。

参加者からの質問をきっかけに、話題は和裁のいいところの話に。縫い代はどうしたらいいですか?という質問に対して、「どうしても縫いにくい時は切ってもOKだけど、縫い代余ったものは和裁ではあまり切らないのが基本。布を大事にしていて、解いて他にも使うので」というお答えでした。

生地を大事にしようという気持ち。ハギレすらも残らないというのが洋裁との大きな違いですね。日本にあるもったいない精神。海外でもそのまま「MOTTAINAI」といいますが、最近では、ゼロウェイストパターンなんて考え方もでてきてるそうですよ。

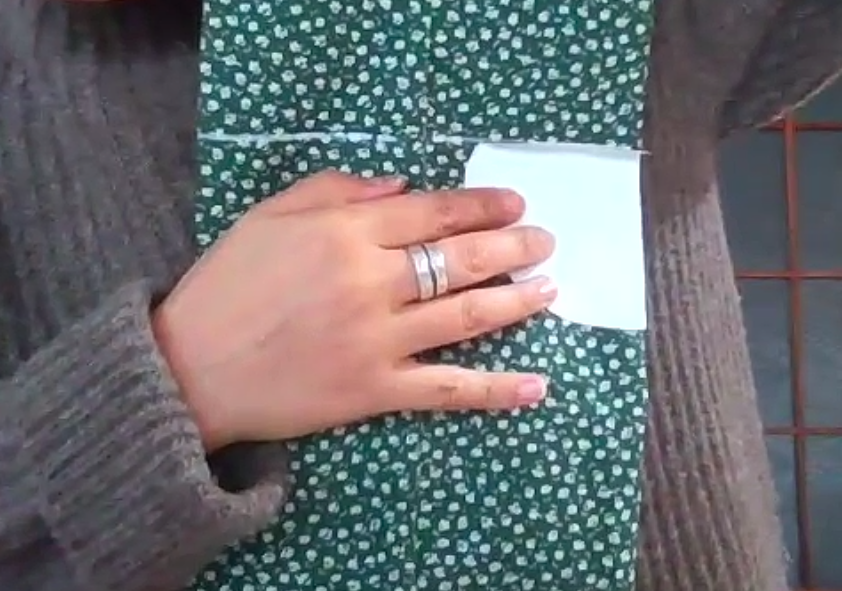

さて、次の工程です。長い距離を縫って一つに繋がった布を、今度は前回切っておいた型紙を使用して、襟の部分の衿ぐりをカットしていきます。前側もカットを入れて、なんとなくシャツのイメージが湧いてきます。

その後、袖をつくるパートへはいっていきました。まずは袖マチパーツを左右どちらも縫い合わせていきますが、ここにも折り伏せ縫いを施していきます。袖部分のタックづけもあわせてやっていきました。今回の作業はここまで。

今回、かなり長い距離を縫っていったので、作業の進み具合は人により差が出てきましたが、残った部分はみなさん各自宿題へ。次回まで2週間あるので、時間のある時にゆっくりと縫い進めてもらえたらなと思います!

次回は袖づくりの続きから。こまごました作業が続きますが、一番長い距離を縫う山場は今回終えました!

次回もどうぞよろしくお願いします!おつかれさまでした!