【てならい後記】深める金継ぎと深みにハマる蒔絵教室。23年春(第5回)

こんにちは、スタッフのまつもです。

今回は粉まきの予定でしたが、前回塗った漆が乾いていませんでした…

湿度が低すぎると乾かない、湿度が多すぎたら縮んでしまう…季節の変わり目だと特に難しいですね。

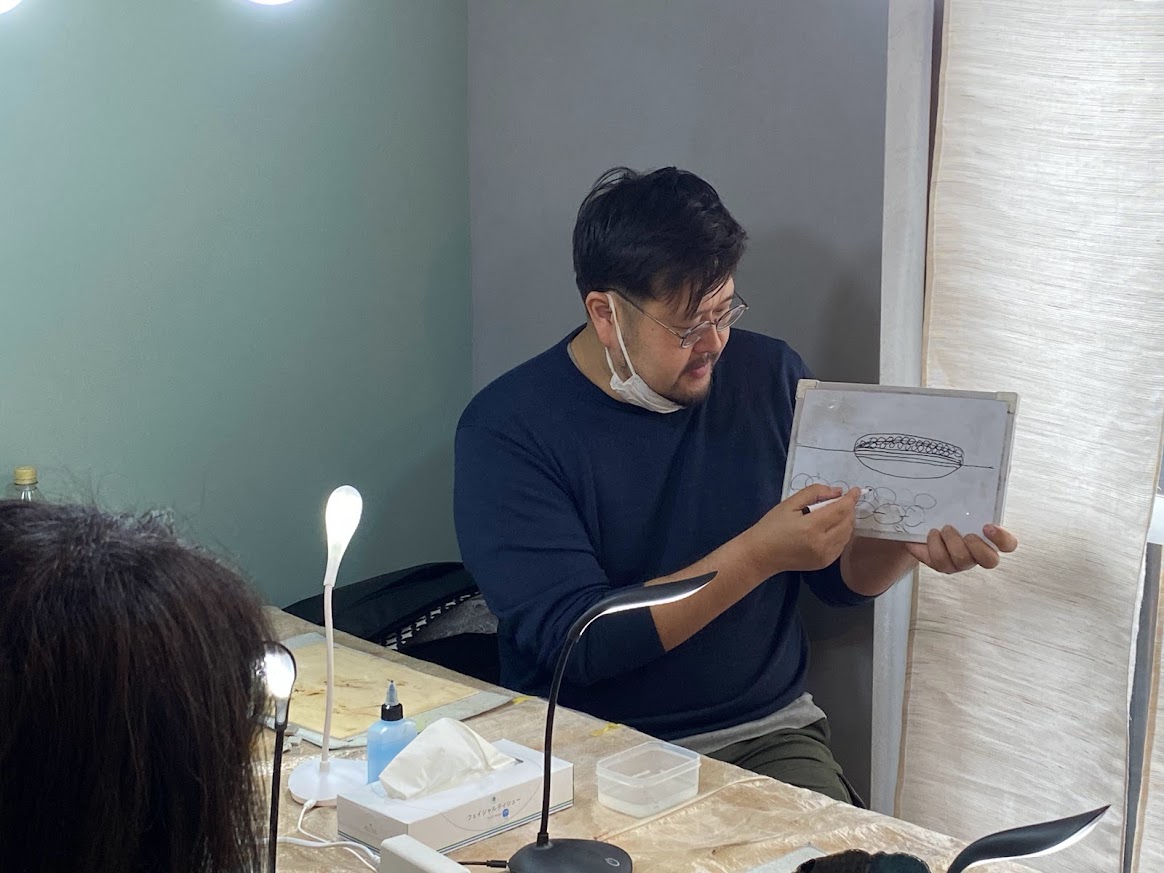

今回は粉蒔き以降の作業工程の説明を先生にして頂き、ブローチを進めました。

「粉固め」の工程を断面図で説明していただいています。

行庵教室では4号丸粉(金粉、銀粉の場合)を蒔きます。

「粉固め」の工程を断面図で説明していただいています。

その後磨きの工程を行います。

磨きに使う道具はコンパウンド、磨き粉です。

昔は角粉(鹿の角の細かい粉)や砥の粉と油を混ぜたもので磨いていたそうです。

【割れ・欠け編】

粉蒔きの作業ができた方の様子です。

乾いた塗面を研ぐ

から研ぎで少し表面の色が変わるくらいでよいそうです。

難しいところは先生にお手本を見せていただきました。

地塗り

金粉の地塗りは弁柄、朱の漆を使います。通常は錫、銀は黒漆を塗るのですが、

行庵教室では、錫、銀の下地の漆は白漆を塗ります。

白漆を塗ることによって発色が良くなるそうです。

また、下に塗っている黒漆と違う色を塗ることで塗り残しを防ぎます。

均一に薄く塗ることでが大切です。

均一に薄く塗ることでが大切です。

地塗りが出来たらいよいよ粉を蒔いていきます。

蒔絵の粉蒔きに必要な道具は4点です。

粉匙(ふんさじ)、粉鎮(ふんちん)、粉筒(ふんづつ)、毛棒(けぼう)

それぞれ使いやすいように職人さんがご自身で作る道具も多いそうです。

粉を蒔くときの道具です。

毛棒で蒔いたり、粉筒で蒔いたりします。

毛棒で蒔いたり、粉筒で蒔いたりします。

蒔いても漆が染み出てくるときがあるのでその時はまた粉を蒔いて染み出てこなくなるまで蒔きます。

【ブローチ制作】

今回は乾いていなかった分作業時間が余ったため新たなブローチ制作も始まりました。

ツバキのブローチです。朱漆を塗って貝を貼っています。

こちらは、以前貼った貝の間に漆を塗り込んでいます。

こちらは、卵殻(卵の殻)を使っています。

次回は粉蒔き、粉固めの工程です。

お楽しみに!