会津漆器”めぐる”の受注会。

会津で生まれた特別な漆器のブランド”めぐる”。年に一度の受注会を行います。

「めぐる」は、最初に手に入れるに相応しい「普段着の器」。しっかりとしたものづくりの背景はもちろん、お直ししながら一生物の道具として、長く大切に使っていける器です。

今まさに漆器を探していた、これからぼちぼち探していこうと思っていたという方はぜひ、てならい堂神楽坂ストアで、まずは遠慮なくしっかりと漆器に触れてもらいたいと思います。

期間は【2/14(土)~3/10(火)】まで。予約不要で、ふらりとお越しください。

会津の自然から生まれ、その自然の時間の流れと共に在る、”めぐる”の漆器。

受注会と十月十日のマタニティタイム

会津漆器「めぐる」の受注会を開催します。

「めぐる」の三つ組椀は、最初に手に入れるに相応しい、「普段着の器」。しっかりとしたものづくりの背景はもちろん、お直ししながら一生物の道具として、長く大切に使っていける器です。

この三つ組椀は、適量・適速生産による自然素材の循環と季節のサイクルに則したものづくりを目指すため、年1回の受注期間を設けて、300セットの数量限定・予約生産になっています。

そしてなんとも素敵なのは、受注後、おおよそ“とつきとおか”をマタニティタイムとして、我が子を迎え入れるように、器のマタニティタイムを楽しんでもらおうという、そのコンセプト。

届くまでの時間はかかりますが、待ってる期間中は、季節のハガキや動画などで、みなさんの器が育つ(つくられる)様子のお知らせをもらうことができますよ。待つ楽しみ、というのもいいですよね。

今年のてならい堂での受注期間は2月14日~3月10日となります。

今回を逃すと次は来年になります。まあ、それもまた、巡り合わせですけどね。

そして新たに誕生した、”信玄弁当”と呼ばれる3つ重ねの弁当箱、漆の口当たりが気持ちいい”めぐるの匙”も、一緒に並びますのでお見逃しなく。

めぐるの三つ組椀。”水平”と”日月”。の2種類。色はそれぞれ4色。

禅の修行に用いられる「応量器(おうりょうき)」にヒントを得たかたちは、収納時には入れ子になり、きれいに重なります。

こちらが信玄弁当めぶく。蓋の表面には、ある仕掛けが。その秘密はぜひ実物を見て。

器同様にダイアローグインザダークのアテンドの人たちと作られた、おいしさを引き立てる匙。

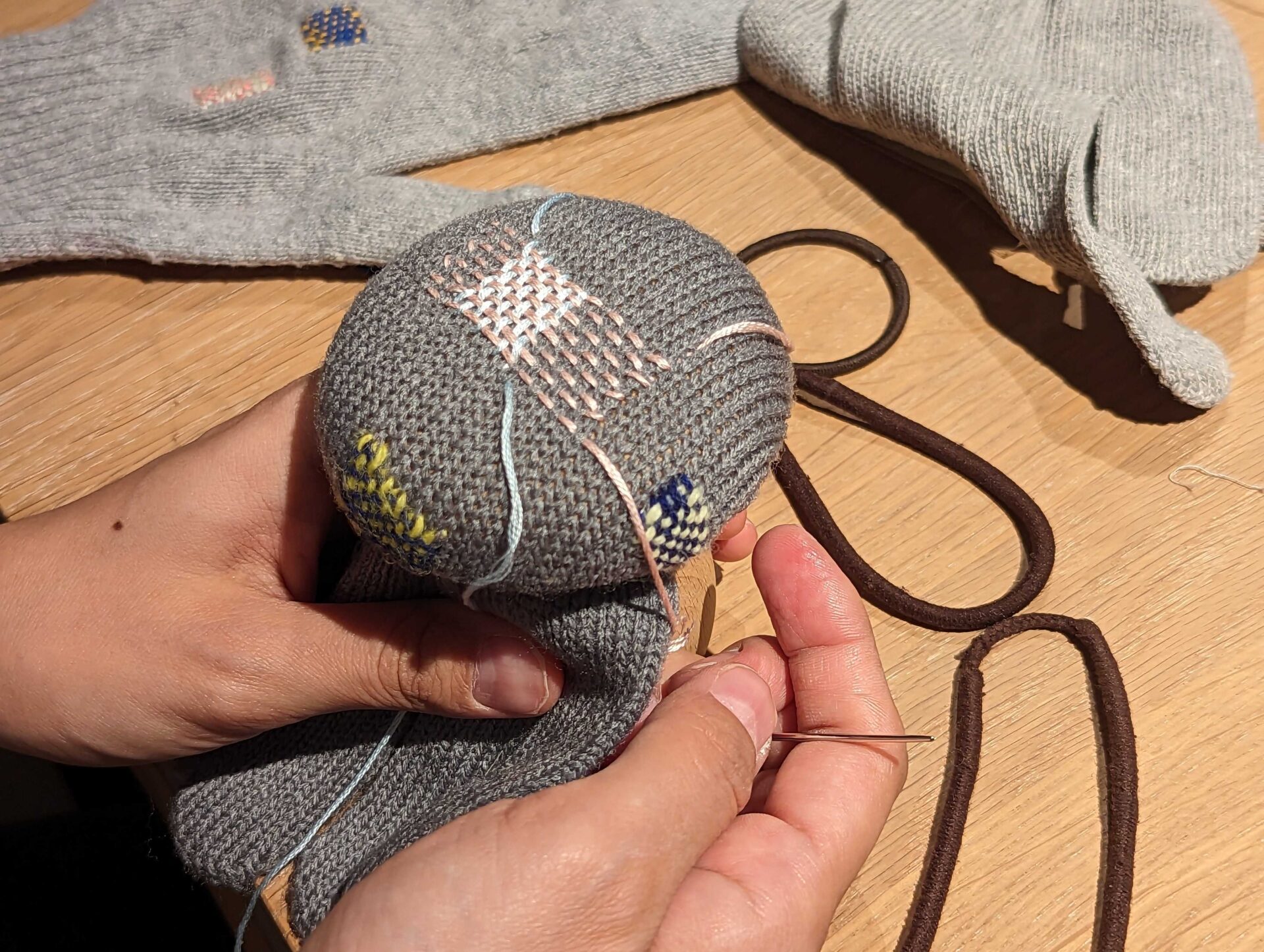

前年の冬に始まり、とつきとおかの月日を経て完成する器の製作過程を教えてもらいましょう。その時間を楽しむために。

ご飯の時間を大切にして欲しいから

漆器ブランド「めぐる」のつくり手・貝沼さんが知り合いから「漆器は最初に何を買ったらいい?」と聞かれることがあり、最初に買う器として間違いのないものをつくりたいと思ったことが、めぐるの開発に取り組むきっかけだそう。

貝沼さんが大切だと思ったのは、“手に持って口につける時の心地よさ”。

そして、その心地よさを通じて、ご飯の時間が大切になる、また、自分を大切にしてるという感覚が器を通じて生まれるということ”。なんだそうです。

持った時、口をつけた時の使い心地、触れ心地。それを細部まで追求するために、「めぐる」の三つ組椀は、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」のアテンドさんたちの協力のもと、誕生しました。

「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」は、本当に何にも見えない漆黒の暗闇を、普段から目を使わない視覚障害者の方達がアテンドし、視覚以外の感覚を広げて対話を行う、暗闇のソーシャル・エンターテイメントです。

視覚に頼らずに生きているが故に、ものの形や触覚を感じ取る優れた感性を持っているアテンドさんたち。彼女たちのアドバイスの元、腕利きの会津の職人さんたちとも対話を繰り返しながら、1年間に渡る試作と改良を経て「めぐる」は生まれました。

感覚を研ぎ澄ましましょう。それは意識をすれば、誰にでもできることでもあります。

漆器の本質をつないでいく

「めぐる」を職人さんと共に開発した漆とロックの貝沼さんは、会津でのサラリーマン生活の間に、地場産業に関わる機会があって、そこから自然と工芸、中でも漆器の魅力にはまっていき、やがて会社を興すに至りました。

特に震災後生き方を考え直す中で、自然の恵みを育てて器にしていく、自然再生のリズムと人が生きるリズムが合致しているところが面白いな、と思ったそうです。

安く速く便利な世の中、「価値」の時間単位が短くなっていく中で、漆器は、ちゃんと「価値」の時間単位を引き伸ばし、思い出させてくれる存在だと、貝沼さんはいいます。

ちゃんと自然の素材を使って器を使うことで、素材を育てることにもつながるんだという貝沼さんは、現在、漆の植林の活動もしており、漆を育てることも通して「いのちを育てて器になるという面白さ」を漆器に感じているそうです。

こうしたことこそが、漆器の本質であり、それを仕組みにしていきながら誕生したのが「めぐる」の漆器なんですね。今現在も進行形で育てられているその想いに、てならい堂も一緒につながりたいと思っています。

漆とロック代表の貝沼さん。そう、貝沼さんの会社の名前は漆とロック。この活動を見れば明らか。間違いなく、ロックの人です。

みんなに知ってほしい「めぐる」の漆器の考え方

日本人なら誰しも漆の器に触れたことはあると思います。

かつては絢爛豪華さの象徴の様に扱われた時代もありますが、そうした時代は過ぎ、「むしろ今の方が漆器の価値は本質的だと思うんです」と教えてくれたのは貝沼さんです。

「めぐる」が生まれた福島県会津地方は日本の代表的な漆器産地の一つ。

私たち日本人が大切にしてきた、自然と共に暮らす考え方の詰まった”漆の器”と”漆”そのものの魅力。そしてその”漆”への深い洞察と熱い想いが詰まってる「めぐる」。

「安く早く便利に」を突き詰めた道具が私たちの身の回りに溢れる中で、「めぐる」の漆器は、樹木の恵みを食卓に取り入れることで、自然の再生のリズムを意識できる様になるという考えで作られていました。素敵すぎると思いませんか?

その温もりはあたたかく、ごはんも美味しくもなる、この素敵な漆器のことを、つくり手から直接聞いて、その手触り、舌触りを実際に”しっかりと”体験してみる体験会もあります。お時間合う方は悩む前にまず体験してみて欲しいです。(体験会はこちらから)

みなさんの生活に寄り添う漆器との出会いの場になりますように。

食べる時間をおろそかにしないために、「一汁一菜でよいよね」という提案は、料理研究家の土井善晴さんが提唱されています。

【開催場所】てならい堂 神楽坂ストア

東京都新宿区矢来町118 千種ビル 2F

東西線 神楽坂駅 より徒歩1分

都営大江戸線 牛込神楽坂駅 より徒歩7分