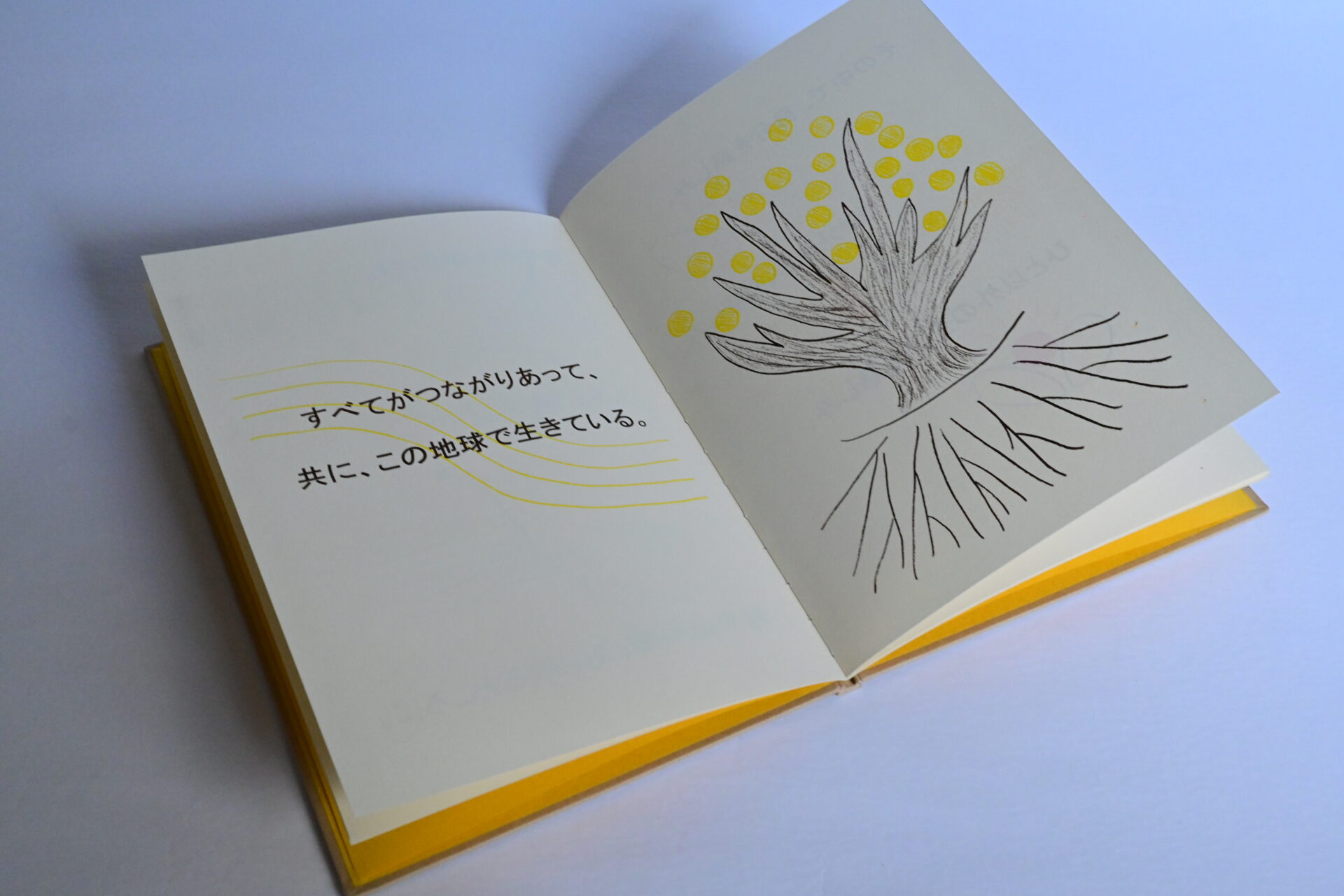

漆をもっと探究する。松本先生の乾漆教室。

★今回日程が合わない方で、次回開催のお知らせを希望の方はこちら

漆は好きですか?

てならい堂では金継ぎ教室や拭き漆など、漆にまつわる講座を今までもたくさん行ってきました。

今回は漆をもっと探究して、もっと漆に詳しくなれる結構ディープな「乾漆」の全8回の教室が始まりますよ。

乾漆?って何ですか?私は初めて聞いた時どんな物か想像つかなかったのですが、簡単に言うと漆を乾かして作る造形物の事。

自由な形を作り上げることが出来たり、軽さや堅牢さなど漆の魅力が詰まった技法なんです。

あなたの知らなかった「漆」の技術を身につけて、毎日の生活にプラスしてみませんか?

さて、乾漆をもうちょっと詳しくお伝えしますね。

乾漆の起源は中国とされています。仏教の伝来とともに奈良時代に日本へ伝わってきました。メインは仏像に施されたものが多く、脱活乾漆:だつかつかんしつ(脱乾漆)、木芯乾漆:もくしんかんしつと呼ばれる技術があり、これを乾漆像と称されていました。仏像以外にも、大切な経典を保存するための経箱として重要な役目を担っていたそうですよ。

今回は器物についてなので技法は脱活乾漆に近いです。

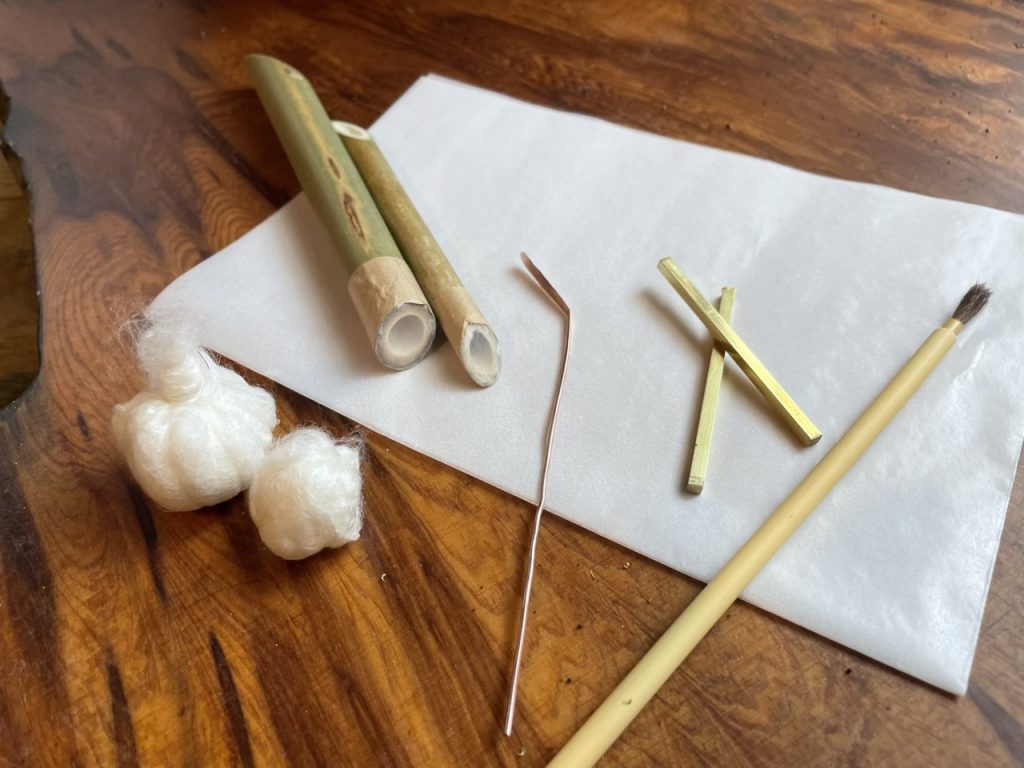

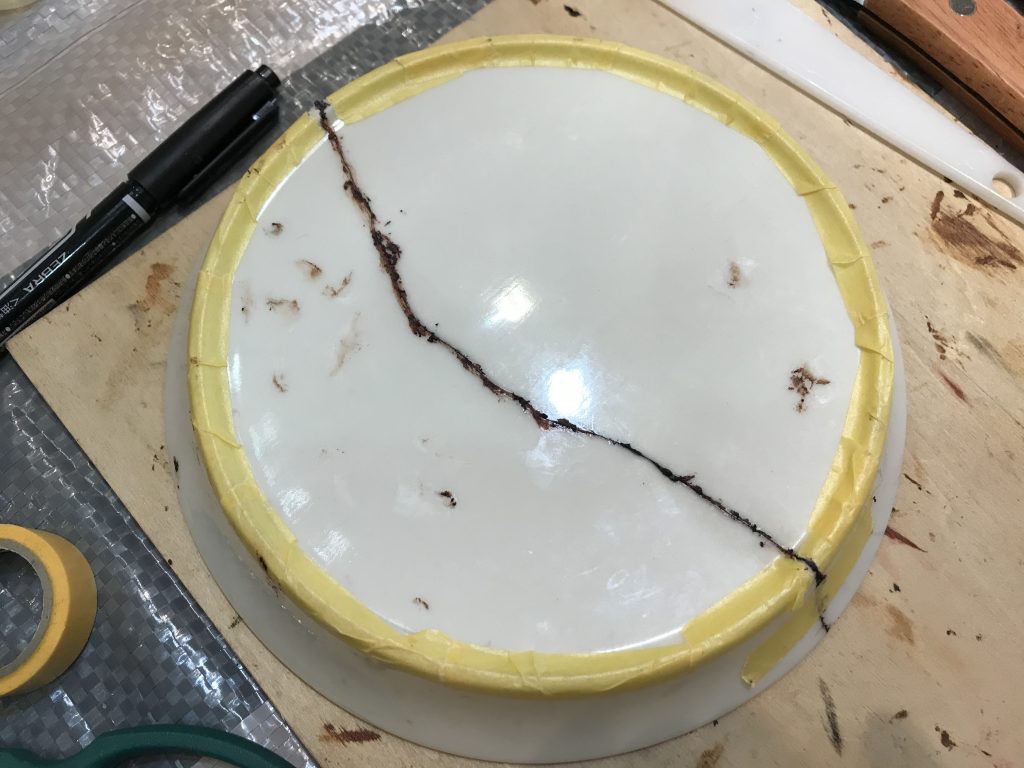

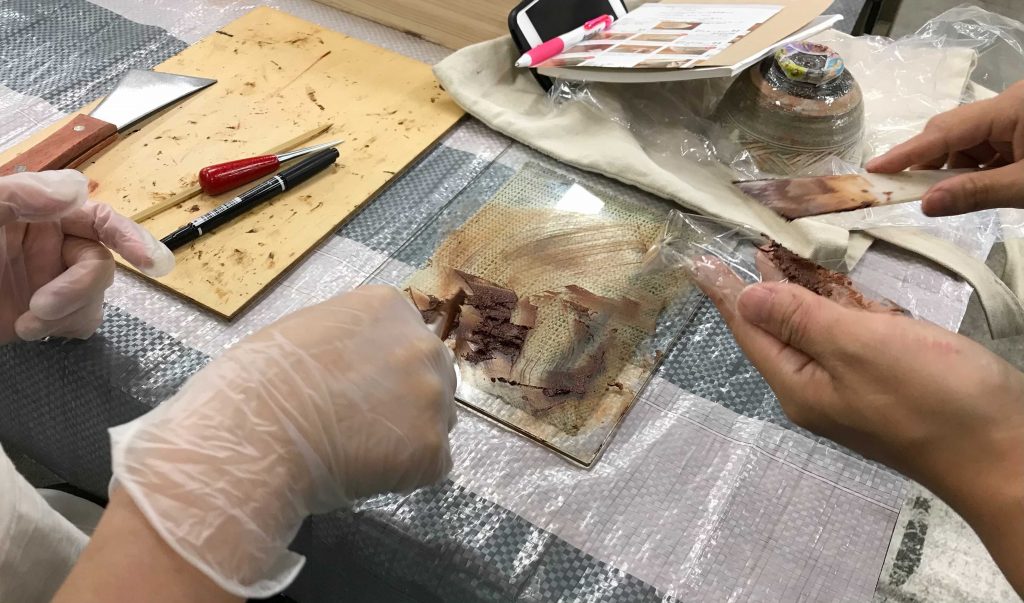

簡単に製法を説明すると、木材や粘土で原型を作り、その型に麻布を漆で貼り重ねて漆の層を作ります。漆の層と原型を取り外して、最後に仕上げるという技術。

実は漆工芸で乾漆と呼ばれるようになったのは明治時代になってからで、中国では夾紵 (キョウチョ)、日本でも奈良時代には塞(ソク)と呼ばれていたそう。また、漆と麻の繊維、木粉を練り合わせたものを粘土のように盛り上げて形を作ることもできるそうです。

かなり自由な形を漆で作れるって驚きです。

時代を下ると膨大な作業量から乾漆像は衰退してしまいますが、漆工芸の分野では乾漆の器物作りが細々と続き、技術が発展し現代に伝えられてきました。

今回の教室では、先生が普段されている製法をすこし改良してより作業しやすい2つの製法を準備しました!

1つ目は、先生が用意した型を使って乾漆の器を作る。2つ目は自分で原型から作る。どちらかを選んで作ることができますよ。

型を使う場合は先生が数種用意したものから選びます。離型しやすいように考えられているので安心です。

原型から作る方は紙粘土を使っていきます。離型するのでカタチに制約はありますが先生にしっかり相談しながら進められますよ。

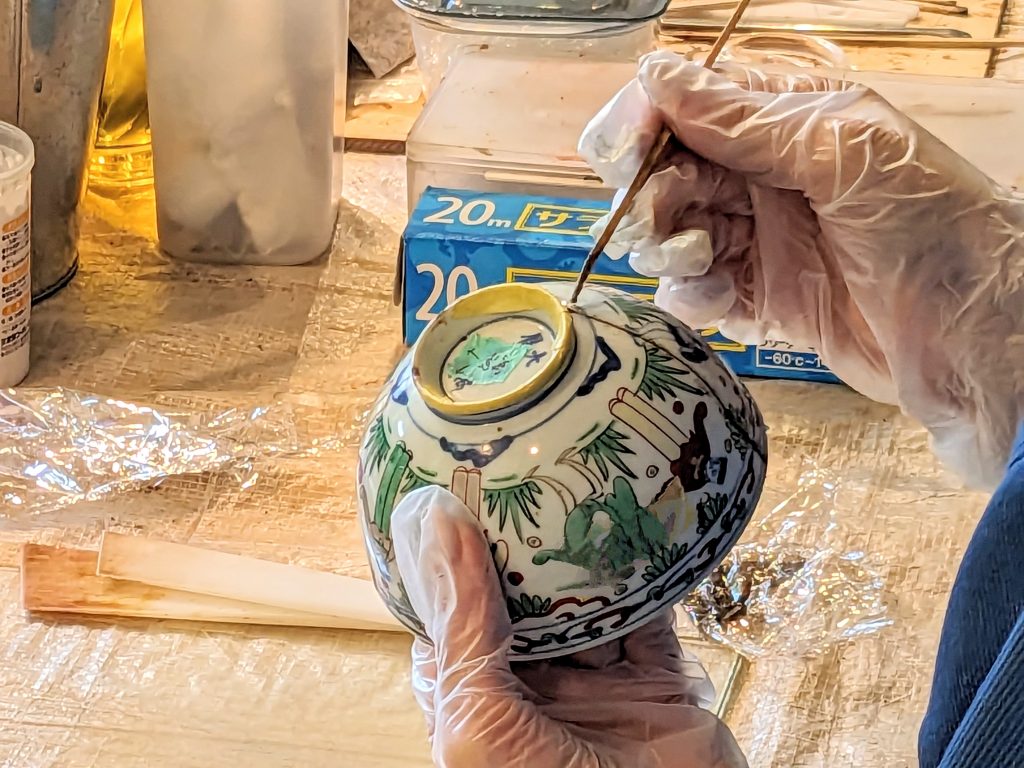

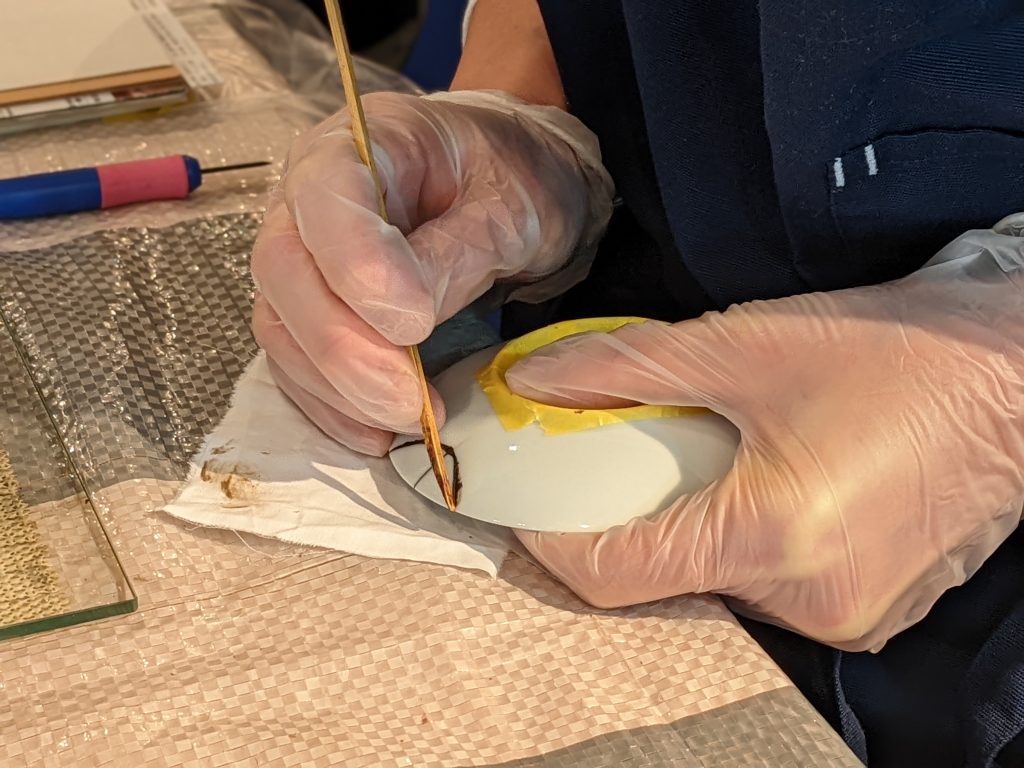

作る形が決まったら、そこからは麻布を漆で何度も塗り重ねます。漆を乾かして離型したら、さらに和紙と漆で塗り重ねて仕上げに絵付けをして完成!(この工程で全8回かかります)

絵付けは先生が漆絵付け用にハンコを用意してくれるので、絵を描き慣れてない方も安心してくださいね。

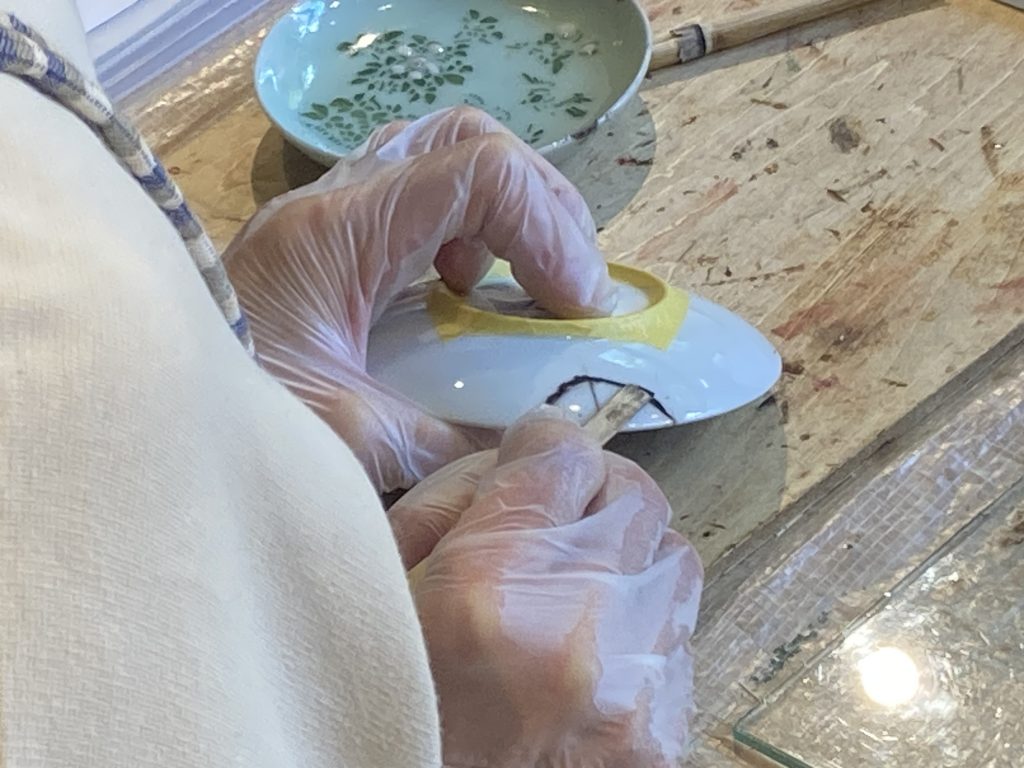

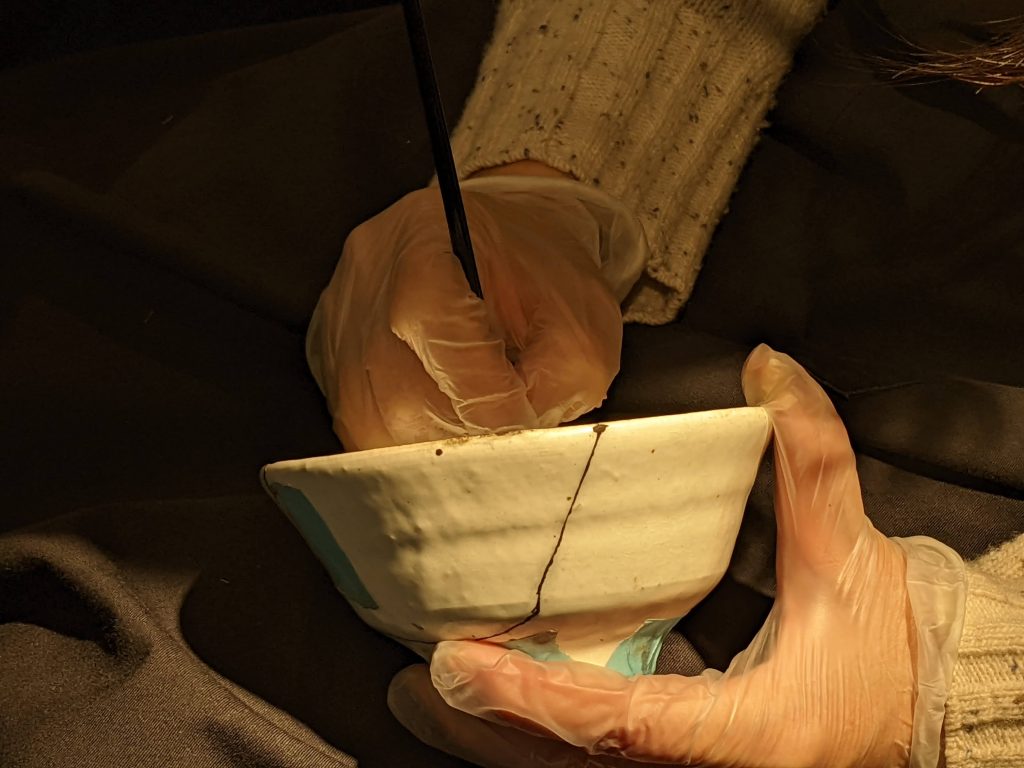

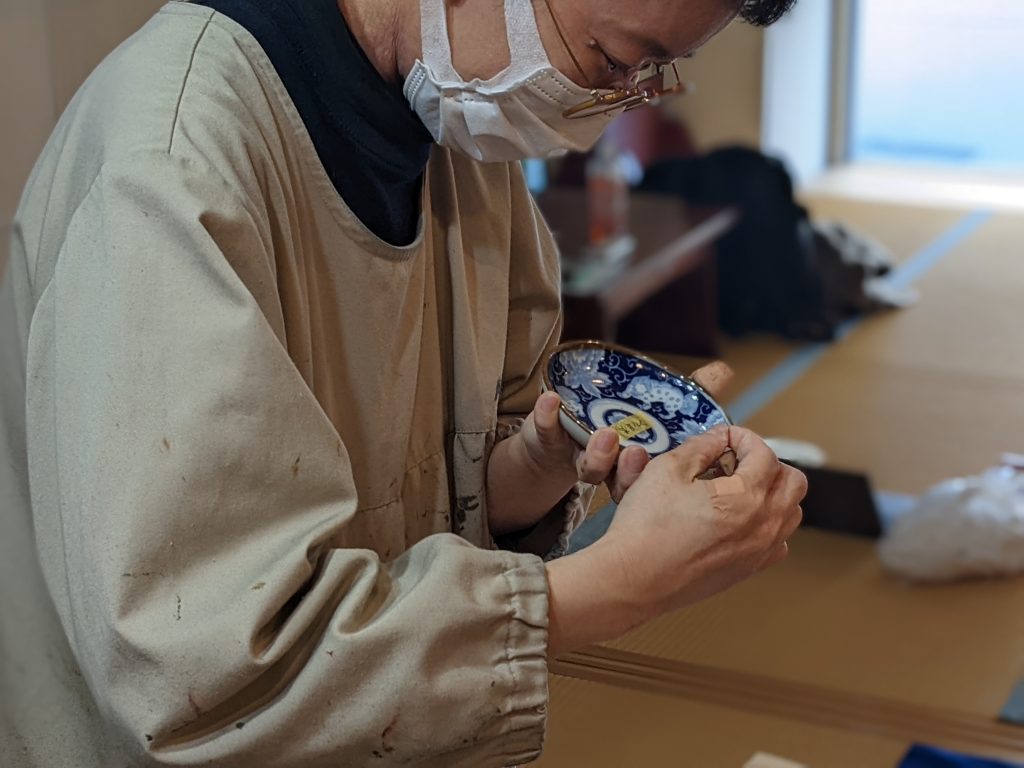

今回教えてくれる松本先生は現在金継ぎ教室や金継ぎ修理でも多々お世話になってます。

普段は乾漆の技術を使って作品作りを行っていて、工芸の公募展で入選・入賞される程の腕の持ち主。

金継ぎ教室だけじゃもったいない!もっと漆の面白さを教えて欲しい!という、てならい堂のわがままに答えてくれる優しい先生です。

松本先生の乾漆の技を間近で見れる貴重な体験なので、漆好きさんは必見ですよ。

乾漆は、漆の塗料としての保護力、接着剤としての接着力を最大限に発揮して制作する技術だそうです。

何だか漆って高級そうなイメージもあったけど、体験する事でもっと身近に、もっと生活が楽しくなるような漆との出会いが今回の教室であれば嬉しいなと思ってます。

漆が初めての方も、金継ぎ教室体験したことがある方も!皆々様のご参加をお待ちしております。

【開催場所】

tenaraido kagurazaka (s)store

東京都新宿区矢来町118 千種ビル 2F

東西線 神楽坂駅 より徒歩1分

都営大江戸線 牛込神楽坂駅 より徒歩7分

※神楽坂通り沿い、1Fが【BAR&CAFFE M’S】さんになります。

日時:2024年10月〜12月(全8回コース)

金曜日 15:00〜

①10/11②10/18③11/1④11/8

⑤11/22⑥11/29⑦12/13⑧12/27

※90~120分目安。作業時間等により前後します。

※募集締め切りは10月4日(金)

講師

講師

松本真奈

1995年生まれ、千葉県在住。

2019年富山大学大学院芸術文化学研究科修了。学生時代に漆を専攻し、髹漆や蒔絵を中心に様々な技法を学ぶ。修了後、制作活動をしながら家具店で勤務する中で修理業務に携わり、直してまた使えるようにする楽しさを感じ個人でも金継ぎを始める。現在は、公募展への作品制作をしながら、金継ぎや小物などの制作を行なわれています。